一宮市三岸節子記念美術館(以下「美術館」)で開催中の「貝殻旅行 三岸好太郎・節子展」(以下、「本展」)の協力会ミニツアーに参加しました。参加者は10名、美術館主催の「学芸員によるギャラリートーク」(事前申込不要)に参加する、というミニツアーでした。ギャラリートークの担当は、課長補佐・学芸員の長岡昌夫さん(以下「長岡さん」)です。ギャラリートークの前後は自由行動。早めに美術館に行き、作品を見てからギャラリートークに参加しました。

◆美術館に着くまで

協力会の案内では、美術館に行くには「名鉄一宮駅の名鉄バス2番のりばからバスに乗車、起工高・三岸美術館で下車」でした。ところが、駅西の広場にあるのは「1番のりば」だけ。バスが到着したので、運転手さんに聞くと「ここじゃない。バスターミナルの中」とのこと。あわてて、駅舎に引き返し、発車時刻の間際で乗車することができました。バスに乗ってしばらくすると、「尾西庁舎」というアナウンス。「この辺は尾西市だった」と分かりました。運賃を節約するため、一つ前のバス停「尾張中島(おわりなかしま)」で下車。昔の地名が「中島郡(なかしまぐん)」なので、「尾張中島」ですか。

交差点を渡って数分歩き、「起工高・三岸美術館」のバス停に到着。美術館の看板はあるのですが、付近にそれらしい建物は見当たりません。民家の屋根越しに赤いタイル壁の建物が見えたので「あれだ」と見当をつけて歩き、ようやく美術館に到着。玄関脇の水面にはゴンドラが浮き、玄関では女性の銅像がお出迎え、大きなガラス窓には自筆のサイン(S.Migishi)が書かれていました。

◆展示室にて

本展は、美術館2階の展示室二つを使って開催。1階受付で観覧料千円を払い、階段を上ると左側が第一展示室です。

<第一展示室>

・第1部 男と女の旅 第1章 プロポーズ

第一展示室に入ると、正面に三岸好太郎(以下「好太郎」)の二作品が展示されています。左が風景画《大塚仲町風景》(1922)、右がアンリ・ルソーのような人物画《二人人物》(1923)でした。

好太郎と三岸節子(旧姓 吉田、以下「節子」)が出会って、結婚したころの作品を展示。好太郎も節子も、風景画は岸田劉生風。チラシに使われている節子《自画像》(1925)に、強く引き付けられました。

・第1部 第2章 プラチナの指輪

最初の3点は、中国旅行で制作した作品。好太郎《上海風景》(1926)は、フォーヴィスム風です。続いて、《道化》(1930-31)から《マリオネット》(1930)まで、ルソー風の作品が並んでいます。一転して、好太郎《金魚》(1933)や節子《室内》(1936)になるとマティス風。好太郎《三人家族》は、長谷川利行の作品を思わせます。

・第1部 第3章 貝殻旅行

本展のサブタイトルと同じ名前の章です。好太郎の作品ばかりです。なお、蝶や貝殻を描いた作品は第2展示室に集まっています。第1展示室は、抽象画のような《ピエロ変形》(1932)や落書きに見える《乳首》(1932)など、前衛的な作品ばかりでした。

・第2部 女流画家の旅路 第1章 いばらの道

《月夜の縞馬》(1936)は、ルソー風で、《室内》(1939)

《室内》(1939)はマティス風です。

・第2部 第2章 風景を求めて

《ブルゴーニュにて》(1989)は、下半分が鮮やかな黄色なので、ウクライナ国旗を連想しました。

<第二展示室>

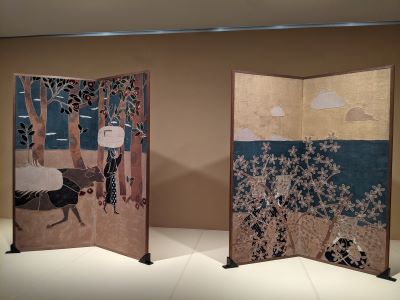

・第1部 第3章 貝殻旅行 + 第2部 第3章 永遠に咲く花 = 二人の晩年の作品

第二展示室は、好太郎と節子の晩年の作品を展示。《海と射光》(1934)というタイトルの作品は、名古屋市美術館でも所蔵していますね。

・1階 コレクション展、土蔵展示室

展示室に入った正面に、節子が19歳の時の作品《自画像》(1924)を展示。おおむね制作年代順に、作品が並んでいます。展示室の北の端に、「土蔵展示室」への通用口があります。通用口を抜けると、目の前に古い土蔵。中には、壺やイーゼルなど、節子の愛用した品々が並んでいました。

◆長岡さんのギャラリートーク(14:00~15:10)の要旨(注は、筆者の補足です)

午後2時少し前に館内放送が入り、ギャラリートークの参加者(30~40人)が2階ロビーに集まりました。

<第1部>

・好太郎と節子の出会い

節子は1905年に現在の一宮市(注:当時は中島郡起町字中島)に生まれ、1921年に上京。好太郎は1903年に札幌市(注:当時は北海道札幌区)に生まれ、1921年に上京。二人は、1922年に出会います。

二人の出会いは、今から百年前。「出会って百年」を記念し、全国巡回しているのが本展です。好太郎と節子の二人展は、今から30年前の1992年に開催されました。節子は1999年、94歳まで生きました。本展は30年ぶりの夫婦展、節子が亡くなってから初の夫婦展です。第二展示室には、好太郎最晩年の二作も展示しています。

・節子の生い立ち

節子の父は、毛織物工場を経営。節子は名古屋市の私立愛知淑徳高等女学校(注:現在の愛知淑徳中学校・高等学校)に進学します。1920年に不景気で工場が倒産。節子は「一家の名誉を、何者かになって取り返す」と決意し、一人で上京します。最初は東京女子医学専門学校(注:現在の東京女子医科大学)を目指しますが、不合格。「日本画なら許す」という父親に逆らい、ハンガーストライキまでして、親戚の紹介で洋画家・岡田三郎助の洋画研究所に入ります。当時、女性の洋画家は全くいませんでした。

・親との確執

節子は、生まれつきの股関節脱臼で、軽い歩行障害がありました。親戚が集まるときは、障害のある節子を親戚に見せないよう、節子は蔵に押し込まれました。

・好太郎《大塚仲町界隈》(1922)・《二人人物》(1923)

二作とも、節子と出会った頃の作品です。大塚は、文京区の地名。最初に出会った頃に、節子が住んでいたアパートの近くを描いたものです。好太郎は、節子に出会った一週間後に猛アタック。《大塚仲町界隈》をよく見ると、画面右端に男の子が、中央に女の子が小さく描かれています。好太郎と節子かもしれません。

・好太郎《檸檬持てる少女》(1923)

春陽会に初出品した作品です。皆さん、稚拙な印象を持たれませんか?節子にアタックするため、彼女をモデルに描いた《赤い肩掛けの婦人像》(1924)を見てください。好太郎の画力は高いのです。《檸檬持てる少女》が稚拙に見えるのは、当時の春陽会では稚拙さが好まれたためです。好太郎は意識して稚拙に描いたのです。

・二人は、関東大震災をきっかけに近づく

1923年9月、関東大震災の二三日後に好太郎は、東京女子美術学校に通っていた節子が友人とルームシェアしていた部屋を訪ねます。好太郎は当時、生協でアルバイトをしており、食料を提供するためにやってきたのです。同年の大晦日には、二人で千葉県の安孫子までスケッチ旅行に出かけ、この時、好太郎は節子にプロポーズします。節子が好太郎の所に行くと、部屋は六畳一間で、母・妹との三人暮らし。この貧乏暮らしに、節子は心惹かれました。

・節子《自画像》(1925)について

ストレートに表現した作品です。春陽会に出品し、女流画家として初入選を果たしました。女性の洋画家がいない時代でした。1階「常設展」にも《自画像》(1924)を展示していますので、ご覧ください。

・二人の結婚生活

二人は1924年に結婚。しかし、好太郎は1934年に死去。結婚生活は、わずか十年。幸せな結婚生活とは言えませんでしたが、ドラマチックな十年でした。

・好太郎の中国旅行

当時の画家は皆、フランスに憧れました。好太郎もその一人です。しかし、彼は1926年に中国を旅行。当時の上海には、異国情緒あふれる租界(注:外国人居留地)がありました。フランスには行けませんでしたが、租界で外国文化に触れ、《上海風景》(1926)などの作品を多数制作しています。

・好太郎《黄服少女》(1930)など

上海旅行後の1926年から1929年までの三年間、好太郎は文人画を描いて大スランプに陥ります。1929年になって、ようやく上海の体験が生かされるようになります。《道化少年》(1929)などの作品は、サーカス団の華やかな舞台から離れたところにいる道化師を描いたものです。「好太郎の自画像ではないか」と思われる、重苦しく、ファンタスティックで、グロテスクな作品です。《黄服少女》のモデルは好太郎の愛人・音楽家の吉田隆子です。第8回春陽会に《マリオネット》(1930)とともに出品。日本画家の鏑木清方は「隣にある少女にもマリオネットの糸がつながっているように見えたのは錯覚かしら」と、感想を述べています。

・前衛的な作品

好太郎は、1932年12月に開催された「巴里・東京新興美術展」を見て大きな刺激を受け、抽象絵画やシュールレアリスムなどの前衛的な作品を描くようになります。《乳首》(1932)と《花》(1933)は、キャンバスに絵具を塗ってから、それを釘で引っかいて描いたものです。

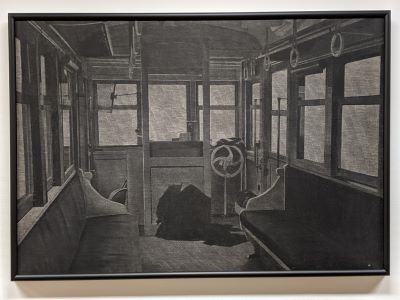

・好太郎《オーケストラ》(1933)

《オーケストラ》は、音楽の世界を絵画で表現した作品です。キャンバスを黒く塗り、次に白く塗り、それを釘で引っかいています。その様子を見ていた友人の里見勝蔵が「黒い絵の具の線でなぞってはどうか」と提案。そのため、里見はこの作品を「好太郎と里見の共作」と言っています。好太郎は「お茶漬けのように絵を描いた」と評されますが、死後、おびただしい数のデッサンが見つかりました。好太郎がサラサラと描いた裏には、デッサンの積み重ねがあったのです。

好太郎は、1934年に新しいアトリエを造り、そこで行き着いたのが蝶と貝殻の連作です。

<第2部>

・節子《室内》(1939)など

ここから、第2部です。節子の作品ばかり並びますが、意識して好太郎と節子の作品を分けたのではありません。年代順に並べると、作品が節子と好太郎に分かれてしまうのです。好太郎の生前、節子はほとんど絵を描きませんでした。子育てと好太郎の家族の世話で手一杯。絵を描く余裕はありませんでした。好太郎が死去した時、節子は「これで、好太郎から解放される。画家として生きていける」と思ったそうです。

好太郎の死後、節子が描き始めた作品に、風景画はありません。子育てなどに忙しく、室内での制作しかできなかったのです。《室内》はマティス、ボナールに憧れて制作した作品です。1940年代に制作した作品は、絵具が手に入らず、色彩が沈んでいます。戦争画を描く画家には絵具の配給があったのですが、女流美術家奉公隊の結成に参加したものの、進んで戦争画を描く気になれず、節子は絵具の配給を受けていませんでした。

・第二次世界大戦後の活躍

節子は1945年9月に、それまでに描きためた室内画を日動画廊に展示。戦後初の開催となる、記念的個展でした。とはいえ、絵を売るだけでは食べていけず、1950年までは雑誌の挿絵や文章、座談会などの雑収入で生活していました。1951年に《静物(金魚)》(1950)が国に買い上げられた頃から、絵を売るだけで食べていけるようになりました。

・渡仏と、その後

1954年、49歳の節子は、憧れのフランスに旅立ちました。しかし、着いてみるとフランスの芸術に閉塞感を抱き、古代エジプトや古代中国の美術のほうに感銘を受けました。帰国後は、埴輪や土器、インカの壺などをモチーフにした静物画を描くようになります。また、見たものをそのまま描くのではなく、内面性が作品に現れるようになりました。

・軽井沢の山荘にこもり、大磯に移住。そして、ヨーロッパへ

節子は1956年から軽井沢の山荘にこもり、1960年から〈火の山にて〉シリーズを描きます。1964年に神奈川県大磯町に移住して描いたのが《太陽》(1964)です。海の風景に触発され、風景画に挑戦するようになります。しかし、湿潤な日本の気候や風景は水墨画や日本画には合うけれど、油絵には合わないと考え、カラッとした風景を求めて1968年にヨーロッパへ渡りました。

・好太郎の作品を収集、北海道に寄贈

1960年代になると、好太郎は世間から忘れられていきました。好太郎の名前を残すため、節子は自分の作品に人気が出るようになると、自分の作品を好太郎の作品と交換し、200点以上の好太郎作品を収集します。

1965年、北海道拓殖銀行からカレンダーの原画制作の依頼を受け《摩周湖》(1965)を制作した時、インスピレーションを得て、節子は1967年5月、北海道に好太郎作品220点を寄贈。北海道は同年9月に北海道立美術館(三岸好太郎記念室)を開館しました。

・尾西市三岸節子記念美術館の開館

ヨーロッパに渡った節子は、1974年にパリで「三岸節子 花とヴェネチア」展を開催。個展が高い評価を得たため、ブルゴーニュ州・ヴェロンで家を購入し移住。息子・黄太郎夫婦と、20年以上にわたるヨーロッパ生活を送ります。1998年に節子の生家跡地に尾西市三岸節子記念美術館が開館しますが、玄関の横にある舟と水路はヴェネチアの運河をイメージしたものです。

・ヨーロッパで制作した作品

《小運河の家》(1973)は、ヴェネチアの冬を描いた作品です。赤い色が目立つ作品は、南ヨーロッパ・アンダルシア地方のアルクディア・デ・グアディクスの風景を描いたものです(注:名古屋市美術館も同じ地方を描いた《雷がくる》(1979)を所蔵しています)。節子は84歳までヨーロッパで生活し、1989年に帰国しました。

・第二展示室の作品

好太郎の作品に描かれた蝶と貝殻は、シュールレアリスムのモチーフです。好太郎は1934年3月に、一週間余りで7点の作品を一気に描き、その後、限定100部の筆彩素描集『蝶と貝殻』を仕上げました。好太郎は「小笠原に旅行した場合の写生」と解説していますが、実際には行っていません。節子は日記に「《海と射光》に描かれた女性のモデルは、私」と書いています。

・貝殻旅行

好太郎の《のんびり貝》が、クラブ化粧品の中山太陽堂(注:現在のクラブコスメチックス)に高値で売れたため、1934年6月、二人は「貝殻旅行」と名付けた数日間の関西旅行に出かけ、京都、大阪、奈良、神戸を巡ります。最初で最後の夫婦水入らずの旅行でした。旅行の後、好太郎は名古屋に立ち寄り、定宿だった中区錦二丁目の銭屋旅館(注:当時の表示は西区御幸本町7丁目)に滞在し、節子は帰郷。6月28日に、好太郎が四度目の吐血。7月1日に心臓発作で逝去しました。享年31歳。

・好太郎の絶筆

《女の顔》(1934)は、銭屋旅館に残されていた作品です。節子が自宅に飾っていましたが、本展を記念して北海道立三岸好太郎美術館に、遺族から寄贈されました。貝殻旅行の途中、好太郎は「僕の生命線はあと一週間で切れている」「おれが死んだら、絶対、恋をしろ」と、予言のような言葉を残しています。

・晩年の節子の作品

帰国後の節子は、大磯で花の絵を描きました。「売れる絵」は、花の絵だったからです。どの作品もタイトルは「花」「白い花」等。「さくら」や「チューリップ」といった花の名前は付けていません。それは「描いた後は、自分の分身」と思っていたからです。

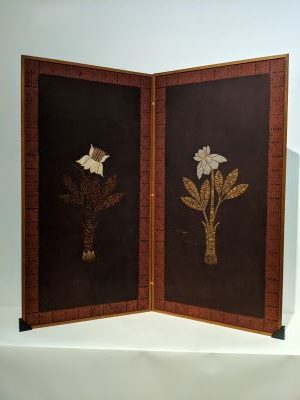

1992年に、初めての夫婦展が開催されます。節子は「好太郎は天才、自分は凡才」と意識しており、夫婦の作品を並べることに抵抗がありました。87歳になって「自分の作品のレベルが上がった」ことから、夫婦展開催に踏み切りました。《作品Ⅰ》《作品Ⅱ》(1991)は、夫婦展に向けて制作した作品です。《作品Ⅰ》は、夕日を背に二つの瓶を描いています。二人並んで太陽を見る好太郎と節子かもしれません。

1988年に節子は尾西市名誉市民となり、1994年には女性洋画家として初の文化功労者になります。尾西市は、節子が生まれた土地を買い戻して美術館を建設。節子は「一家の名誉を、何者かになって取り返し」、故郷に帰ることができました。左半身不随で言語障害もある満身創痍のなかで、散りゆく桜を描いた《さいたさいたさくらがさいた》(1998)は、生命に対する執念、執着を表現したもので、美術館の壁を飾る集大成の作品です。

美術館開館の一年後、1999年4月18日に節子は死去。《花》(1999)は、節子の絶筆です。本展を記念して美術館に、遺族から寄贈されました。「生まれ変わっても、結婚するなら好太郎」と、節子は言っています。

◆展覧会後に調べたこと

現在の一宮市は、2005(平成17)年4月1日に、一宮市、尾西市及び葉栗郡木曽川町の合併で誕生。美術館も、1998(平成10)年11月3日に尾西市三岸節子記念美術館として開館し、2005年の市町村合併に伴い、一宮市三岸節子記念美術館に改称。建物は織物工場を思わせる「のこぎり屋根」(世界遺産の富岡製糸場と同じように、北側に明かり取りのための窓を設置した屋根)で、敷地内には節子の生前から残る土蔵を改修し、節子が愛着した品々を並べた土蔵展示室があります。

本展は、長岡さんのギャラリートークで「全国巡回」と紹介されましたが、北海道立三岸好太郎美術館(2021.06.26~09.01)を皮切りに、砺波市美術館(2021.09.11~11.07)、神戸市立小磯記念美術館(2021.11.20~2022.02.13)と巡回し、最後が本展(2022.02.19~04.10)です。

◆最後に

参加者は10名でしたが、心から「来てよかった」と思える展覧会でした。節子も好太郎も、名古屋市美術館に所蔵されている作品の作家です。美術館からの帰り道で、「一宮市三岸節子記念美術館とは縁があるのにミニツアーが無かったのは何故?」と思いました。機会があれば、これからも来たいですね。

Ron.