情報科学芸術大学院大学修了研究発表会/プロジェクト研究発表会

情報科学芸術大学院大学(以下、IAMAS)の修了展を見に行った。今年の展示は、音や光をテーマにしたものが多く、暗い展示室での鑑賞が多かった。当日は、お天気も良く、隣で展示を見ているグループが「去年は雪だった・・・」などと楽しそうに話していた。

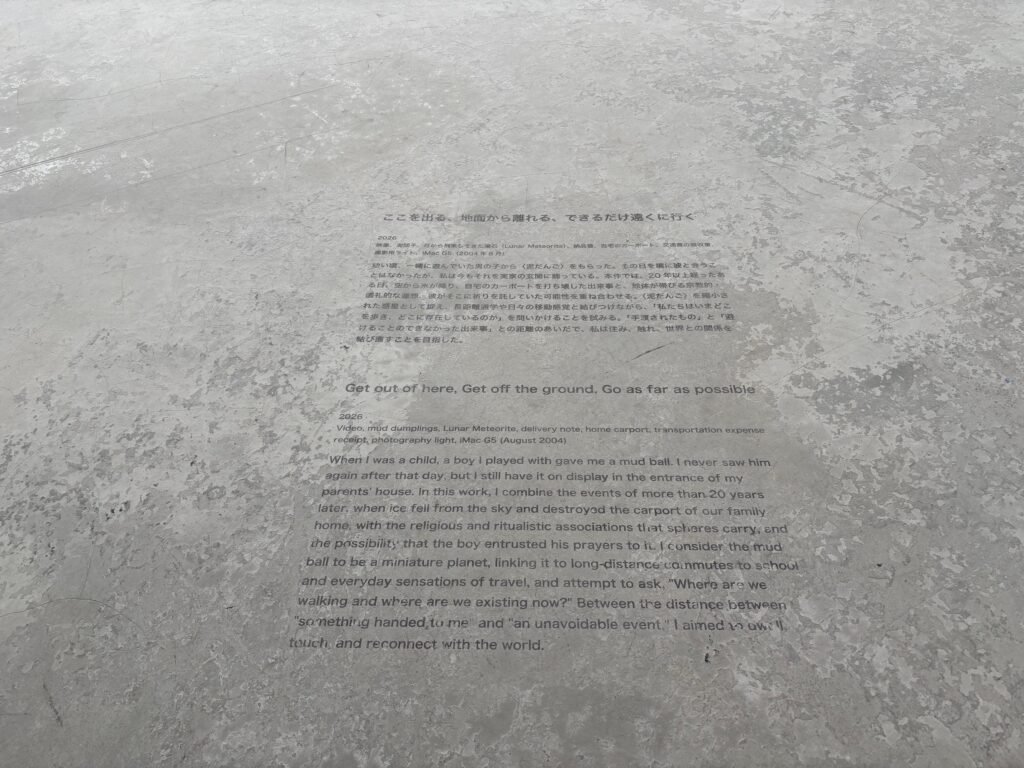

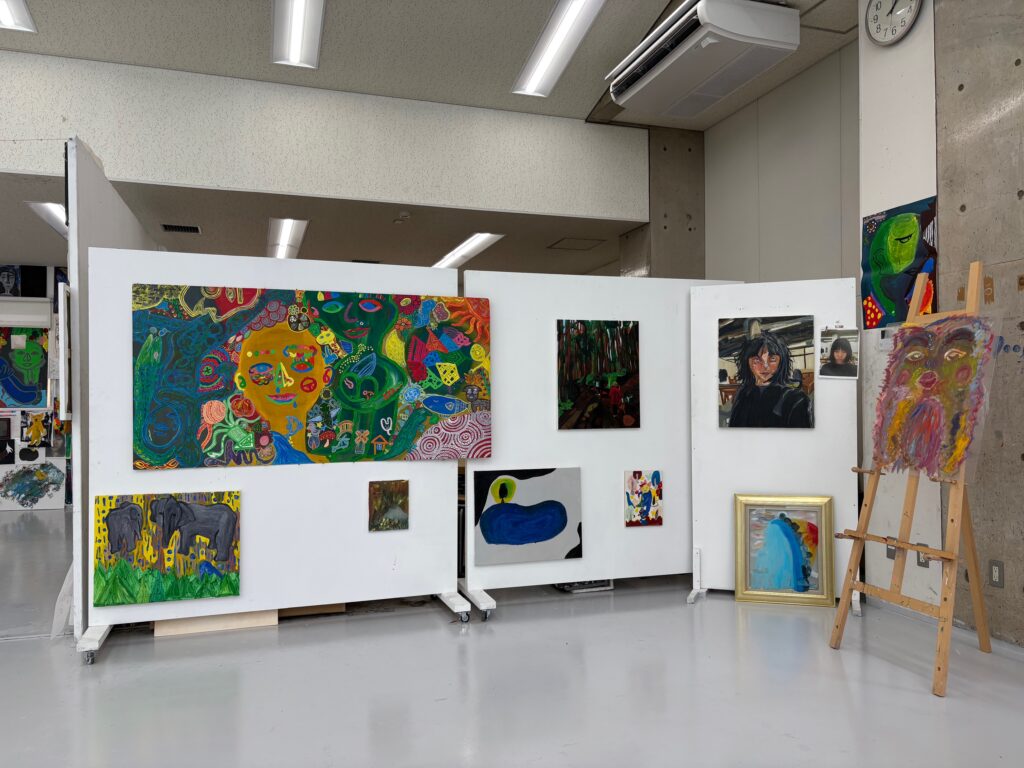

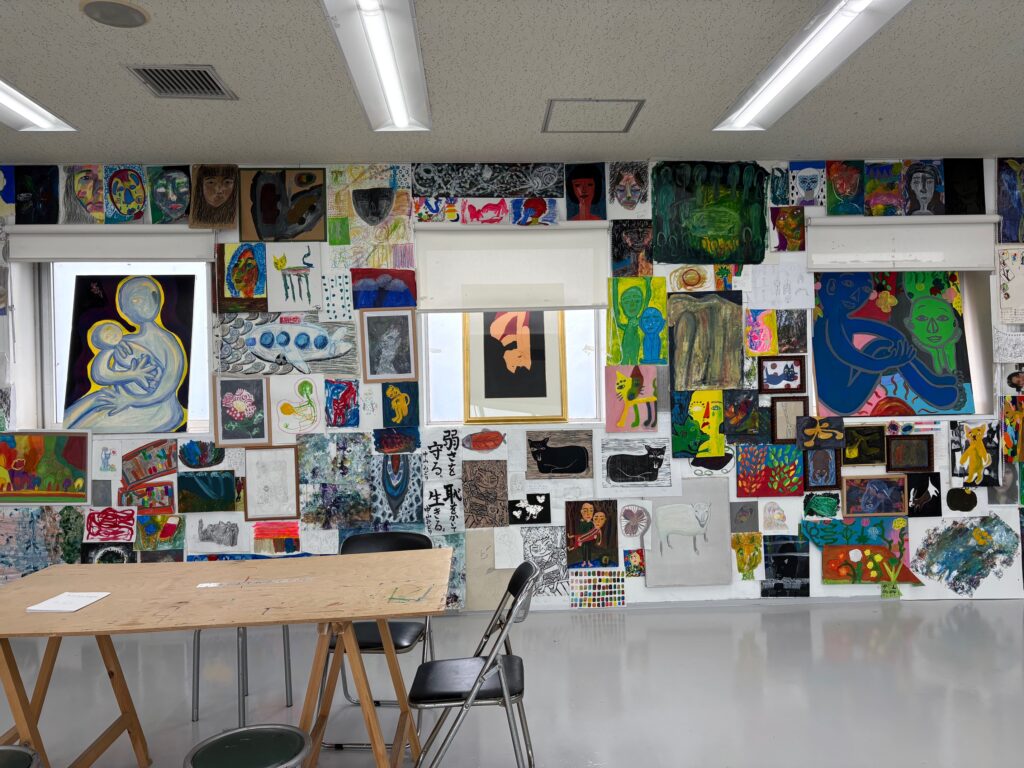

会場風景

会場風景

牛尾日莉≪Episologs≫

≪Episologs≫とは牛尾の造語で、エピソード(短い挿話、逸話、出来事)とログ(記録)を組み合わせた言葉だ。作品の仕組みは、用意されたQRコードを参加者が自分のスマホで読み込み、表示された過去の日付に関する記憶をスマホのカレンダーやメール、写真をもとに日記風に書き起こすというもの。書き終わった日記を送信すると、モバイルプリンターから印刷された日記が、日めくりカレンダーのように出てくる。作成された日記は、奥の透明な箱の中に入れることになっており、他の人が残した日記を読むことができる。

展示風景 牛尾日莉≪Episologs≫

展示風景 牛尾日莉≪Episologs≫

展示場所は図書館の中。静かな室内で、箱の中の日記を手に取ると、用紙一杯に書かれた日記や、ごく短い言葉のみの日記など、いろいろなエピソードを読むことができる。誰の日記か不明だが、手にした日記の日付を見て、自分のエピソードを思い返してみる。もし、大きな社会的事件のあった日付なら、その事件のことを共通の体験として日記に記録した他人もいるだろう。牛尾は、この作品を別の地域でも展示してみたいそうだ。様々な地域の日記を集めることで、地域ごとの特性が立ち現れるとおもしろいと思う。

展示風景 作品は図書館の中

展示風景 作品は図書館の中

杉山 博之