2023.05.22 投稿

名古屋市美術館(以下「市美」)で開催中の「コレクションの20世紀」(以下「本展」)の会期末は6月4日。「終了前に見ておかねば」と、出かけて来ました。企画展と常設展、全てが市美のコレクションという展覧会は、なかなか見る機会がありません。しかも、本展は1900年代から1990年代までの10グループに区切って、年代順に並べるという展示。年代順に見ることで、美術の流れを感じることが出来たような気がします。当日の入場者は若い世代の方が多く、自分も若返ったようで、爽快な気分になりました。

◆ 1900年代

1900年は明治33年。1900年代は、明治末期に当たります。展示室に入って目にしたのは、鈴木不知《冬瓜》(1900-30)と野崎華年《老女》(1903)。野崎華年の作品は、愛知県美術館で開催中の「近代明治の視覚開化 明治」展にも展示されていました(いくつかは、名古屋市美術館蔵)。静物画、肖像画という違いはありますが、目で見たリアルな姿をキャンバスに描きたいという意欲が伝わってきます。

次は、マリー・ローランサン《横たわる裸婦》(1908)。いわゆる「ローランサン風の絵」ではなく、別人が描いたのかと思える作品です。キュビスムの洗礼を受けた後の平面的な表現で、《冬瓜》《老女》を見た後では「ぶっ飛んだ作品」に見えます。日本の画家が「リアルさ」を追求していた頃、フランスの若者たち(当時、ローランサンは25歳)は「その先」を目指していたのです。

◆ 1910年代

1912年は大正元年。1910年は、ほぼ大正時代です。主な出来事は、第一次世界大戦(1914-18)。村山槐多《房州風景》(1917)は、ルオーのような色使いの作品。一方、大澤鉦一郎《老人》(1917)は、こってりとしたリアルな作品で、岸田劉生の影響がみられます。同じ年に描かれたものとは見えません。

◆ エコール・ド・パリ(1910年代~20年代)

エコール・ド・パリの作品が、ずらりと並んでいる様子は、本展のみどころです。1910-20年代に活躍した作家たちなので、キスリング《ルネ・キスリング夫人の肖像》(1920)、アメデオ・モディリアーニ《おさげ髪の少女》(1918)からマルク・シャガール《二重肖像》(1924)、藤田嗣治《自画像》(1929)などの作品が、1910年代・20年代の区別なく、並んでいました。

エコール・ド・パリの作品は、地下1階の常設展でも展示。本展を見た時には、常設展もお忘れなく。

◆ 1930年代

みどころは、シュールレアリスムの作品。フリーダ・カーロ(シュールレアリスムの作家に分類)《死の仮面を被った少女》(1938)は言うに及ばず、三岸好太郎《海と射光》(1934)を始めとする日本の作家も見逃せません。淵上白陽[停車場 朝霞](1932-41頃)など、旧満州国の写真も見ものです。

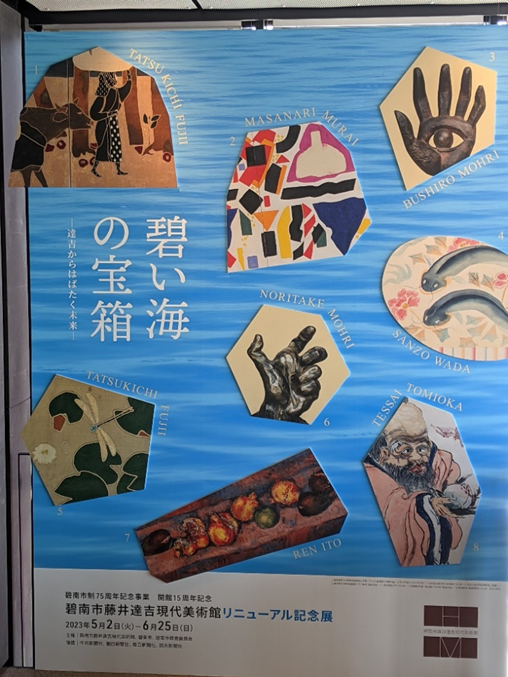

碧南市藤井達吉現代美術館のリニューアル展で、迫力のある筧忠治《男の顔》(1930)を見ましたが、本展の《自画像》(1935)にも迫力があります。

◆ 1940年代

主な出来事は、第二次世界大戦(1939-45)です。ベン・シャーン《リデェツェ》(1942)は、面倒だったので英文は読まず、絵を見ただけでした。それでは何を描いたのか、よくわかりません。解説を読んで、ようやく「ナチス・ドイツがチェコの町を爆撃し、340人が犠牲になった事件をテーマにした作品」だと分かりました。北川民次《焼け跡》(1945)も戦争をテーマにしています。

戦争中、シュールレアリスムの作家は迫害を受けましたが、戦後は眞島健三《題不詳(樹)》(1948)、堀尾実《作品B(1)》81948)など、シュールレアリスムの作品が数多く発表された、と分かりました。

◆ 1950年代

目を引いたのが、奈良原一高の写真。《[緑なき軍艦島]地下道(『人間の土地』より)(1954)》などの、新しい写真表現を切り開いた作品を見ると、「今でもカッコいい」と感じます。

朝鮮戦争(1952-53)が勃発した時代なので、河原温《カム・オン・マイ・ハウス》(1955)など、人間と社会の闇を描いた作品が、何枚も展示されていました。

◆ 1960年代

ビキニ環礁でアメリカが行った水爆実験による死の灰を、遠洋マグロ漁船・第五福竜丸が浴びた「第五福竜丸事件」は、1954年に起きました。この事件は、映画では「ゴジラ」(1954)、絵画では岡本太郎《明日の神話》(1968)制作の動機になりました。本展の《明日の神話》は、愛知県美術館の「展覧会 岡本太郎」でも展示されていましたね。

赤瀬川原平と言えば、「千円札事件」が有名。実物大の千円札を印刷し、裏に個展の案内を印刷して関係者に送った行為が「ニセ札事件」として起訴されたものです。《復讐の形態学(殺す前に相手をよく見る)》(1963)は「千円札事件」ゆかりの作品。必見です。河原温の「Todayシリーズ」も展示されています。

◆ 1970年代

主な出来事は、ベトナム戦争の終結(1975)です。ポップ・アートの時代でもあります。

斎藤吾郎《原生林のおばさん》(1976)、描かれている人物は普通ですが、真っ赤な背景というありえない世界を描いています。本展で初めて見ました。インパクトが強すぎて、展示の機会が無かったのかな?

三木富雄《耳》(1972)もインパクトがあります。杉本博司が「私の履歴書⑫」(2020.07.12)に書いた1970年代半ばのニューヨークで出会ったオノ・ヨーコや河原温など日本人の中に三木富雄が出てきます。

<私の履歴書⑫「NYの日本人」の抜粋>

私が一番親しくなったのは三木富雄だった。私よりひと回りも年上なのだが、妙に馬が合った。三木富雄は「耳の三木」と呼ばれ、耳の彫刻をアルミで作っていた。(略)

◆ 1980年代

主な出来事は、チェルノブイリ(ウクライナ語はチョルノービリ)原発事故(1986)。名古屋が現代美術の最前線だった時代です。

岸清子《Erotical Girls – クリスマス・ローズ》(1983)は、ぶっ飛んだ作品。豊田市美術館「ねこのほそ道」(05.21に終了)でも作品を展示していましたね。

つまらない話ですが、小清水漸《夢の浮橋 – 赤い舟》(1987)に溜まっている水は、何度も換えるうちに水が蒸発して、中のミネラル分が濃くなり、白い粉のようになっていました。

◆ 1990年代

主な出来事は第一次湾岸戦争(1990-91)と阪神淡路大震災(1995)、地下鉄サリン事件(1995)。

森山泰昌《兄弟(虐殺)》(1991)は、ゴヤの戦争画のコピー。見ると、ウクライナ戦争を想起します。福田美蘭《陶器(スルバランによる)》(1992)が展示されているのは、今年、「福田美蘭展」が開催されるからでしょうか。「福田美蘭展」を紹介する美術雑誌には、ゼレンスキー大統領の肖像画が掲載されていました。ご本人は展覧会よりも一足早く、G7サミットに出席するため、先日、来日しましたね。

草間彌生《ピンク・ボート》(1992)は、久しぶりに登場。作品の前に来た多くの人は男女を問わず、スマホをかざして撮影していました。絶好の撮影ポイントなのでしょう。目立ちますからね。

村上友晴《十字架》(1998)は、赤と黒の混じった作品。いろいろな美術館で村上友晴の作品を見ますが、黒一色のものが多く、赤と黒という配色は、確認したわけではありませんが。珍しいのでは?

◆最後に

・ 現代アートが多いのですが、明治末期の作品から順番に眺めていると、あまり違和感はなく、すんなりと鑑賞できました。肩の凝らない展覧会だと思います。

・ 地下1階の常設展は、エコール・ド・パリ以外でも本展を意識した展示になっているので、本展だけでなく、常設展もご覧になることをお勧めします。

・ 最後に、先日参加した碧南市藤井達吉現代美術館のミニツアーで見た作品に、本展展示の作家と重なるものが二つありました。三尾公三と星野眞吾の作品です。本展を見たら、碧南市藤井達吉現代美術館「碧い海の宝石箱」にも足を伸ばすと良いですよ。何といっても「入場無料」ですから。

Ron.