2023.11.12(日)14:00~15:10

豊田市美術館(以下「豊田市美」)で開催中の「フランク・ロイド・ライト 世界を結ぶ建築」(以下「本展」)のミニツアーに参加しました。参加者は21名。豊田市美の1階講堂で千葉真知子学芸員(以下「千葉さん」)のレクチャーを聴講した後、自由観覧となりました。

当日、豊田市美の駐車場は満車状態で、車で来た参加者の中には「駐車場に入れなくて困った」と話す人もいました。駐車場だけでなく、豊田市美・講堂前のチケット売り場でも長い列。当日券を買うのにも時間がかかりました。レクチャーをするため千葉さんが講堂に来たので話を聞くと、駐車場が混み合っているのは市民茶会と重なったため、チケット売り場の列は「本展を見に来る人の数が多いから」という説明でした。確かに他の美術展に比べ、並んでいる人の年齢層が広いと感じました。

ミニツアー参加者に聞くと「本展は、豊田市美のホームページにアクセスすると団体料金(大人1,400円→1,200円)でオンラインチケット購入可。チケット売り場に並ばなくてもよい」とのことでした。

◆千葉さんのレクチャー(あらまし)

千葉さんによれば、本展は東京のパナソニック汐留ミュージアムと青森県立美術館に巡回しますが、展示点数は豊田市美が最大で会場も広く、「ユーソニアン住宅」の模型は他の美術館の2倍の大きさ。「鑑賞するなら豊田市美の条件が一番良い」とのことでした。

〇帝国ホテル二代目本館100周年とは

本展の副題は「帝国ホテル二代目本館100周年」。千葉さんによれば、帝国ホテルの正式開館は1932年9月1日。関東大震災が起きた1932年9月1日は、開館式典の当日。震災に遭遇しながらも、帝国ホテル建物は生き残り、周囲の大使館や新聞社は帝国ホテルに避難して仕事を続けた、とのことです。

〇本展開催のきっかけ

千葉さんによれば、2012年にフランク・ロイド・ライト財団からニューヨーク近代美術館(MoMA)とコロンビア大学に移管された5万点を超える図面などの資料が提供され、この資料の調査研究により、2017年にMoMAで「フランク・ロイド・ライト生誕150周年:紐解かれるアーカイブ」開催されています。本展は、2017年開催の展覧会に参画したワシントン大学教授のダン・タダシ・オオシマ氏とフランク・ロイド・ライト副代表でタリーセン・インスティチュートディレクターのジェニファー・グレイ氏が計画。そのため本展には、2017年以降の調査研究の成果も盛り込まれている、とのことでした。

〇展覧会の構成

千葉さんによれば、展覧会は時代順やプロジェクト別の構成が多いのですが、本展は7つの視点を更に50くらいに分け、自由に見られるようになっているとのこと。レクチャーは、第1章から第7章の順に説明がありました。

〇第1章 モダン誕生 シカゴ―東京、浮世絵的世界観

最初に投影されたのは、1924年当時のフランク・ロイド・ライト(以下「ライト」)の写真。「背後に写っているのは、日本美術のコレクション」「ライトが生まれたのは、シカゴ(イリノイ州)の北東、ウィスコンシン州のマディソン。田舎で、母方は農業。ライト自身は、早い時期から建築家を目指していましたが、ウィスコンシン州立大学には建築科が無かったため土木科に入学」という解説がありました。

1871年のシカゴ大火の後、「シカゴ派」と呼ばれる建築家により、シカゴに摩天楼が建てられます。ライトは1888年、アドラー・サリヴァン(以下「サリヴァン」)の事務所に就職、という解説もありました。

ライトが描いた装飾モチーフ、シカゴ万国博覧会(1893)交通館のアーチ型の門、ウィンズロー邸(1893-94)の画像が投影され、「モダニズム建築は装飾を排除したが、サリヴァン、ライトは共に“装飾は機能に従う”と思っていた」という説明がありました。

+ シカゴ万博

1893年開催のシカゴ万博に日本が出展した、宇治の平等院を模した鳳凰殿が投影され「鳳凰堂は、平安時代中期(藤原)、室町時代(足利)、江戸時代(徳川)の各時代を表現した三棟を造って廊下で繋げた建物。鳳凰殿はライトにも影響を与えた」という解説がありました。

次の写真は、コンクリート造のユニティ・テンプル(1908竣工)。「2つの建物を廊下で繋ぐ構造ですが、日光東照宮も同様に、拝殿と本殿を廊下で繋ぐ構造」との解説がありました。

+ 1905年に初来日

1905年の初来日時に、ライトが撮影した写真が何点も投影され「ライトは、91年の生涯で7回来日」という解説がありました。日本好きだったのですね。

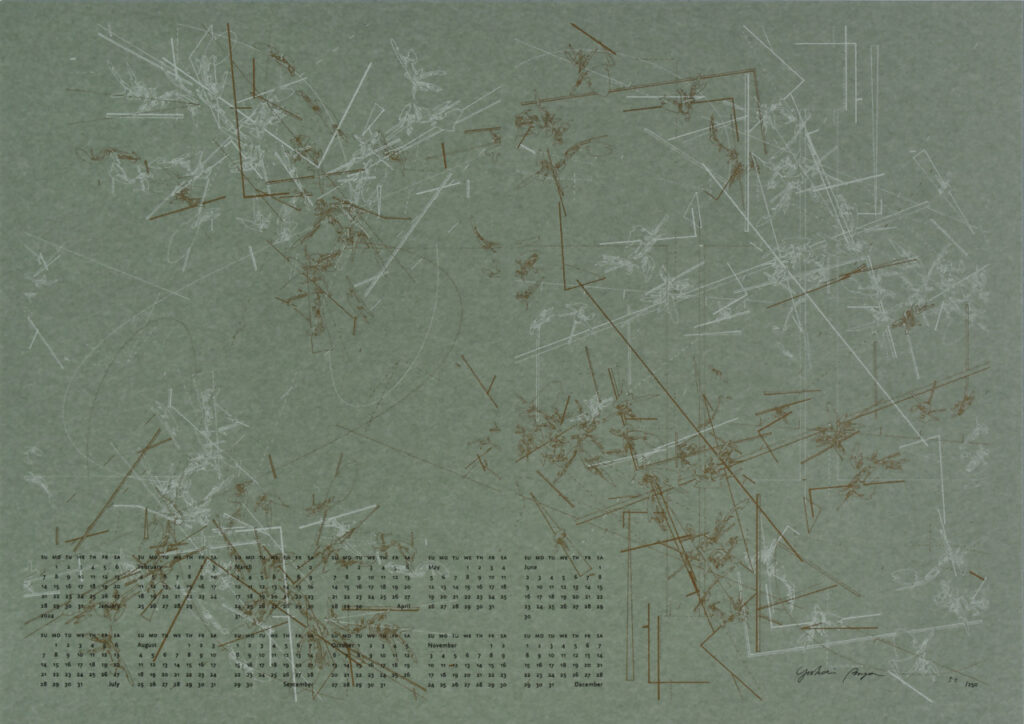

+ 浮世絵的視覚と建築ドローイング

歌川広重の「名所江戸百景」とライトが描いた「ウィンズロー邸(1894竣工)のドローイング」が投影され、「ライトは、広重の作品を収集・紹介。近景と遠景を巧みに組み合わせる広重の風景画と、ウィンズロー邸のドローイングには共通するものがある」「ライトは1914年、シカゴ建築展で帝国ホテルの第一案と浮世絵を展示」という解説や、「ライトは、正規の教育を受けた訳ではないが、周りに優秀な人がいて、彼らとのコラボレーションにより良い仕事をすることが出来た」という解説がありました。

〇第2章 「輝ける眉」からの眺望

千葉さんは、ウィスコンシン州の田舎に作ったライトの新しい家とスタジオ、「タリアンセン」について解説。タリアンセンとは、ウェールズ語で「輝ける眉」。プレーリー・スタイルの確立した時期と説明。

プレーリー・スタイルとは、風景の中に建築を一体化させた、軒が深く、連続窓を使用。寄棟構造、水平方向へのひろがりのある様式とのことでした。ダーウィン・マーティン邸の写真が投影され「四季に花が絶えないように在来種(固有種)と外来種(東アジア)の植物を寄せ植え」という解説がありました。

また、ウィスコンシン州は寒いので、冬の寒い時期の事務所として、1938年にタリアセン・ウエスト(アリゾナ州)を開設したとの話もありました。

+ 地形と建築

ヨドコウ迎賓館の写真と図面が投影され、「建物が途中で、水平方向に30度傾いている。これは、山の形に合わせたもの。ライトは、日本の職人が使っていた“仕方がない”という言葉を気に入り、自然や地形に抗うのではなく“仕方がない”という中で折り合うという考え方を持っていた」との解説がありました。

〇第3章 進歩主義教育の環境をつくる

最初に投影されたのは、教育用積み木「フレーベル恩物」。次いで、ライトのおばさんたちが教育に携わった「ヒルサイド・ホーム・スクール」、ライトが設計した「自由学園 明日館」の1920年頃の写真、ライトが作った学校「タリアーセン・フェローシップ」が紹介され、「ライトは、建築家というだけでなく教育家でもあった」という解説がありました。

〇第4章 交錯する世界に建つ帝国ホテル

投影された写真は、古代のマヤ文明の遺跡、ジャワ島・ボロブドゥール遺跡、古代ローマの円形劇場コロッセウム。「ごつごつとした石の表現などにより、帝国ホテルのインスピレーションを得た。帝国ホテルは、ライトが10年考えた大きなプロジェクトで、関心があるもの全てをつぎ込んだ。ホテルには、客室だけでなく、ショッピング、演芸場、食堂、映画館もあった。帝国ホテルの柱は、照明器具でもあり、鉄筋コンクリート、大谷石、スダレ煉瓦が一体化していた」という解説がありました。

〇第5章 ミクロ/マクロのダイナミックな振幅

ドヘニー・ランチ宅地計画案のドローイングが投影され「モチーフをくみ上げると面白いものができる。初期のドローイングは、手前に木、奥に建物だったが、後期は建物と樹々が混然一体となっている」という解説がありました。

+ らせん状建築

グッゲンハイム美術館については「ライトが死亡した1959年に完成。生前に、ライトが完成を見届けることは出来なかった」と解説。

+ ユーソニアン住宅

ユーソニアン住宅については「規格が決まっている住宅で、自由に拡張できる。本展に展示している原寸大のユーソニアン住宅のモデルは、入口が狭く、中に入ると広い空間が広がっている。自由に入れるので住み心地を体験してください」との解説がありました。

〇第6章 上昇する建築と環境の向上

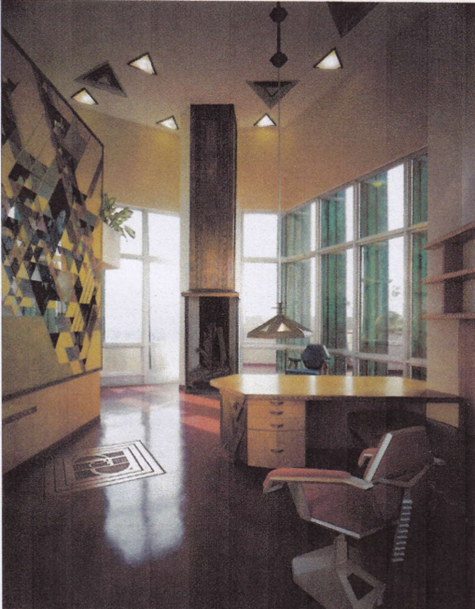

ラーキン・ビルの内部、吹き抜けの写真が投影され「早い時期(1903年竣工)の設計。よりよい環境で仕事ができるように配慮。太い柱は換気に利用」という解説がありました。

ジョンソン・ワックスビル(1939年竣工)については「細い柱が上に向かって広くなるので、広々とした空間を実現している。荷重実験の結果、荷重が60tになった時点で崩れる動画・写真も見もの」という解説。ジョンソ・ワックス・研究タワー(1950年竣工)については「タップルート構造で、真ん中に太い柱があり、四隅に柱がないので軽快な外観」という解説。マイル・ハイ・イリノイ計画については「1.6㎞の高さで計画されたが、実現はしていない」という解説でした。

プライス・タワー(19階・1956年竣工)については「ライトの考えでは、高層ビルは1、2棟あればよく、林立させる必要はない、というもの。水平方向への広がりと垂直方向への広がりを使い分けるのが、ライトの思想」という解説がありました。

〇第7章 多様な文化との邂逅

千葉さんによれば「ライトはネイティブ・アメリカンの文化の文化に関心を持ち、実現はしなかったがバグダッドの都市計画にも取り組んだ。イタリアの建築はライトの重要なモチーフとなった。リヴィング・シティ構想はライトが思い描いた未来都市で、小型飛行機やテレコミュニケーションで遠隔地と結ぶというもの。ライトは91歳まで生きた。年齢を重ねるにつれ若々しくなった」とのことでした。

◆Q&A

Q1 NHKが放送した「フランク・ロイド・ライトを騙した男」に、帝国ホテルで使用された「黄色い煉瓦」が出てきますが、どのような苦労があったのですか?

A1 「フランク・ロイド・ライトを騙した男」は見ていませんが、煉瓦の色といえば普通は赤色。黄色い煉瓦は珍しいものです。ライトが黄色にこだわったので、大量生産には多大な苦労がありました。

Q2 プライス・タワーの模型に2023年制作と表示がありました。この模型は本展のために制作したのですか?

A2 フランク・ロイド・ライトについて研究している兵庫県立大学の水上研究室にお願いして、本展のために制作してもらいました。ヨドコウ迎賓館の模型制作も水上教室にお願いしたのですが、ヨドコウ迎賓館の方が大変だったと聞いています。プライス・タワーは通常どおり、下から上に向かって作ればよいのですが、ヨドコウ迎賓館の模型では上から下に向かっての制作が必要だったので苦労した、とのことです。

◆自由観覧

プレーリー・スタイルの住宅の写真を見ながら、ある参加者が「ライトの住宅はほとんど間仕切りが無いけど、冬は大丈夫?寒くない?」とうつぶやいたところ、別の参加者が「冷暖房完備なので、大丈夫」と答えていました。このやり取りを聞いて「広い空間の空調を始め、住宅の維持にお金がかかって大変そうだけど、お金持ち向けの住宅なら、まあいいか」と、妙に納得した次第です。

◆おまけを二つ

〇NHKドラマ「フランク・ロイド・ライトを騙した男」について

『黄色い煉瓦〜フランク・ロイド・ライトを騙した男〜』という題名で、2019.11.27(水曜)22:00から59分版がNHK BSプレミアムで放送。更にスペシャルドラマとして2020.03.13(金曜)22:00から73分版が放送NHK総合でされています。詳細は、下記のURLを検索してください。

URL: 黄色い煉瓦〜フランク・ロイド・ライトを騙した男〜 – Wikiwand

また、ライトが求めるスダレ煉瓦をつくるのに使われたのは、常滑から20㎞ほど南の粘土山から採れる青みを帯びた内海粘土(うつみねんど)で、その焼成温度は1190℃、焼成方法は「酸化焼成」といって、窯の中に大量の空気を入れて焼くのだそうです。詳細は、下記のURLを検索してください。

URL: https://www.meijimura.com/meiji-note/post/scratch-brick/

「帝国ホテル煉瓦製作所」については、下記のURLを検索してください。

URL: https://livingculture.lixil.com/story/story1/

〇【対談】五十嵐太郎×大木裕之

「フランク・ロイド・ライト 世界を結ぶ建築」展(豊田市美術館)に見た、巨匠ライトの実像と夢

2023.11.13付けのWeb記事Tokyo Art Beatに、上記の見出しの対談が載っていたので、ご紹介します。

記事を書いたのは美術ライターの永田晶子さん。見出しの二人に加え、豊田市美術館の千葉真知子さんも対談に参加。冒頭で五十嵐太郎さんが「まず来場者が多いことに感心しました。もちろんライトの人気のためだと思いますが、やはり住環境に関する展示は関心が高いのだなと。(略)ライトのまとまった展示は本当にひさしぶりで、そのことにも驚きました」と語っているのが印象的でした。ヨドコウ迎賓館の模型、プライス・タワーの模型など、撮影禁止の展示品の写真も掲載されていますよ。詳細は、下記のURLを検索してください。

URL: https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/frank-lloyd-wright-and-the-world-interview-202311

Ron.