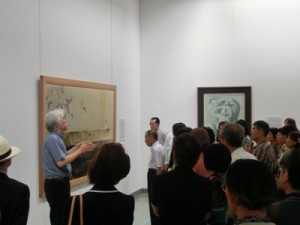

7月6日(日)は、名古屋市美術館協力会総会に引き続いて、現在開催中の「挑戦する日本画展」のギャラリートークに参加しました。今回のギャラリートーク参加者は64名。大勢でしたね。

展示室に行く前に、名古屋市美術館の山田学芸係長から「この展覧会で紹介するのは、戦後登場した「日本画滅亡論」という逆風のなかで「日本画の革新」に取り組んだ作家たちです。その挑戦ぶりを見てほしい。」という話があり、大いに期待して展示室に向かいました。

展示室に入って、最初に目に飛び込んできたのは金色の棺に安置されたミイラを描いた大きな絵。顔の上では蝶が舞っています。これは、川端龍子「夢」で、中尊寺でミイラが発見されたというニュースに触発されて描いたもの。その左隣には白っぽい抽象画のような作品。福田平八郎「新雪」で、写実画との解説でしたが、写実画でも切り取り方によっては抽象画に見えるのですね。左手の壁には、赤ちゃんを抱いた農婦の絵。秋田の農村風景ですが、何か変。解説によれば、福田豊四郎「秋田のマリア」で、聖母子像とのこと。確かに、どの絵も「挑戦する日本画」です。

今回展示されているのは「よく集めたなあ」と感心するほど粒ぞろいで、大型の作品ばかりでしたが、中でも印象に残ったのは2階の展示室で最初に目にした、中村正義「妓女」と横山操「高速四号」。どちらもチラシに出ていますが、やはり、実物は違いますね。加山又造「黒い薔薇の裸婦」には、目が釘付けになりました。

地下1階の企画展示室3には、桑山忠明「無題」と李禹煥「点より」が展示されています。「これが日本画?」と疑問を持ちましたが、どちらも日本画を学んだ作家で「日本画に挑戦した結果、この表現に至った」とのことでした。

名古屋市美術館所蔵の作品も、いくつか展示されています。なかでも、堀尾実「冬の構図」は日本画による抽象表現であり、興味を惹かれました。

山田学芸係長のトークにも熱がこもっており、とても時間が短く感じられましたが、ギャラリートークが終了したのは予定を15分超過の午後6時45分。しかし、参加した人たちからは「これなら、午後10時までも聞いていたかった。」という声が多数。みんな、満足して美術館を後にしました。

最後に、川端龍子「夢」、福田豊四郎「秋田のマリア」、加山又造「黒い薔薇の裸婦」は、いずれも前期(8月3日まで)のみの出品です。後期(8月5日~24日)のみ出品の作品もありますので、前期・後期どちらもご覧ください。それから、常設展は「挑戦する日本画展」に合わせた展示をしています。常設展もお忘れなく。

Ron.