名古屋芸術大学卒業・修了制作展にて (その1)

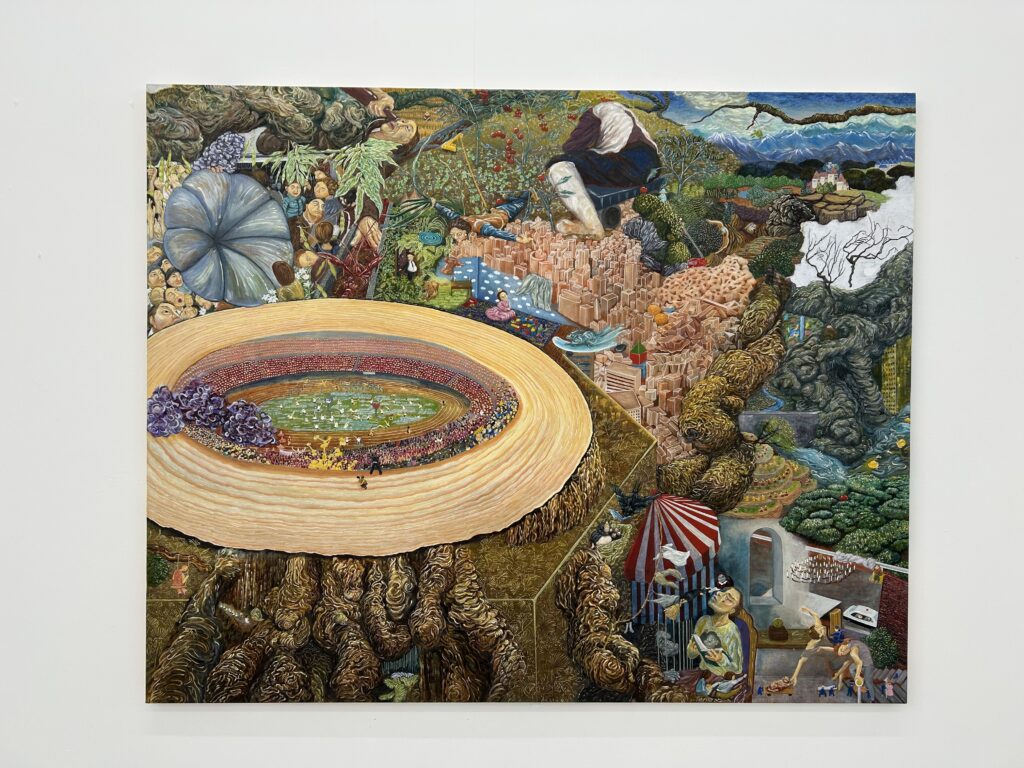

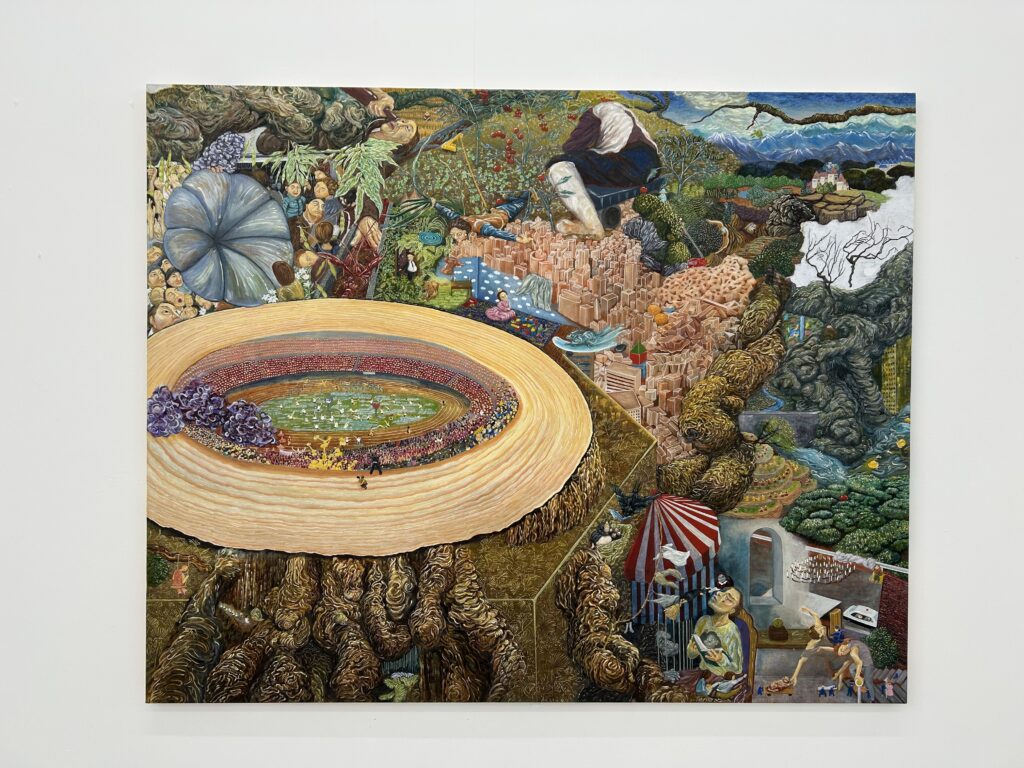

若林凜 ≪苦し紛れのParadise!≫

名古屋芸術大学の卒業・修了制作展で、若林の≪苦し紛れのParadise!≫を見たとき、まず画面の密度の高さに驚いた。画面には、おそらく相当な樹齢を重ねた大木の切り株が描かれている。切り株の中央にはスタジアムがあり、観客席は来場者で埋まり、グラウンドは紅白に分かれて「玉入れ」の真っ最中だ。その他にも、ラッシュアワーの電車内で押しつぶされる人々、密集する高層ビル、ミニトマトが植えられた畑、塔の連なる建物などが描かれている。切り株から地中につながる根の表面は無数の描線で埋まり、同じような描線は画面右にも広がっている。

≪苦し紛れのParadise!≫

≪苦し紛れのParadise!≫

画面右下を見ると、椅子に腰かけ、開いた本を両手に抱えた人物が、上を向いて涙を流している。椅子の右には、台車に載せた荷物を運ぶ引っ越しの一団と、つかみ合いをしている人物、階段の下の道路にはパトカーがいる。

まるで収拾のつかない画面を見て、困惑しながら作品タイトルを見ると≪苦し紛れのParadise!≫とある。描かれた場面が「Paradise!」かどうかは別として、確かに「苦しい」、「悲しい」という気持ちは伝わってくる。

左から ≪苦し紛れのParadise!≫、≪枯山水≫

左から ≪苦し紛れのParadise!≫、≪枯山水≫

≪苦し紛れのParadise!≫は、連作ではなく独立した作品だが、その右に掛けられた≪枯山水≫と関連があると思う。≪枯山水≫で描かれるのは、苔の生えた岩々の間を流れる小川と、その水を湛える池だ。ここで表現されるのは「静けさ」、「穏やかさ」、「癒し」のような感覚であり、「騒がしさ」、「激しさ」、「疲れ」を満載した≪苦し紛れのParadise!≫とは正反対の画面になっている。

おそらく「Paradise!」で描かれたのは「現世」、その事後譚として描かれたのが≪枯山水≫ではないだろうか。

作家に制作時のポイントを聞いてみた。心掛けているのは「(作品は)カオスから生まれる」ということだそうだ。気象図に台風が1個の時、等圧線は比較的単純な楕円になるが、台風が2個、3個と増えると、相当に複雑な曲線が現れる。作品に溢れるほどの要素を詰め込み、驚くような画面を生み出す若林は「もっと大きな作品を作りたい」と言う。「カオスから生まれる」これからの作品に期待したい。

杉山