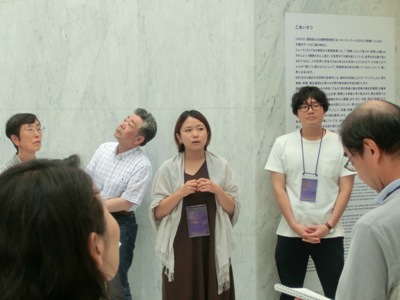

「あいちトリエンナーレ2019」名古屋市美術館会場の協力会員向けギャラリートークが開催され、名古屋市美術館2階講堂に集合後、1階エントランスホールに移動してギャラリートークが始まりました。参加者は44名(2016年は39名)。トーク担当は名古屋市美術館の竹葉丈(たけば・じょう)学芸員(以下「竹葉さん」)。今回は、あいちトリエンナーレ2019・アシスタントキュレーターの茂原奈保子(しげはら・なおこ)さん(以下「茂原さん」)と由良濯(ゆら・あろう)さん(以下「由良さん」)も解説してくださいました。なお、N〇〇というのは、あいちトリエンナーレの通し番号で、Nは名古屋市美術館会場を表しています。

美術館1階

◆N12 バルテレミ・トグォ(カメルーンの作家) エントランスホールで竹葉さんが取り出したのは「ゴミ袋」。国旗が印刷された白いビニール袋でした。竹葉さんは「印刷されているのは19世紀から20世紀にかけてヨーロッパの植民地になっていた国の国旗です。カメルーンの作家が作ったもので美術館を取り巻くゴミ箱に設置し、毎日、午後4時半に回収されます。当時の宗主国と植民地の関係を象徴するインスタレーションです」との解説でした。

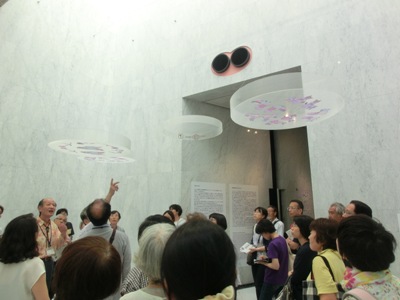

◆N01 碓井ゆい(うすい・ゆい) エントランスホールの屋根から透明な丸い皿と蓋が吊り下げられていました。蓋には、”TOKYO PETRI SCHALE”の文字。巨大なシャーレ(ペトリ皿とも呼びます)でした。茂原さんの解説は「皿にはオーガンジーに刺繍したモチーフ(乳母車を押しているウサギ、ヒツジ、イヌ、ネコ、カエルや子供服、揺りかご、ポット、エッグスタンド等)を貼り付けています。作者は体外受精で子どもを授かり、現在、子育て中の女性です。貼り付けられたモチーフは見ていて「ほんわか」とした心地になるものばかりです。モチーフの多くは「ペア」ですが、よく見ると靴下は3つ。染色体異常ですね。「出生前診断」についての問題提起という重いテーマも含んでいる作品です」というものでした。

◆N02 今津景(いまづ・けい) 1階の吹き抜け部分の屋根から大型のパネルとバナーが吊り下げられ、バナーに向かって右側の壁の上部には回転するプロペラ「ファン・ライト」が取り付けられ、赤いオランウータンの動画が投影されています。赤いオランウータンの動画は壁の下にも投影。投影機の上ではミニチュアの「コモドドラゴン」が置かれていました。

茂原さんの解説は「作者はインドネシアに移住した女性。インターネットで集めた素材をもとにして、フォトショップで下絵を作成し、その下絵をもとに手描きで油彩の作品を制作。あえて筆跡を残しています。大型バナーは、油彩画をもとにして長さ10メートルのターポリン(ポリエステル100%の布地にポリ塩化ビニールコーティングした素材)2枚に印刷したもの。大型パネルはフォトショップだけでなくCADも使って奥行きのある空間を持つ下絵をもとにした作品。タイトルは「Survivor = 生き残る」。インドネシアではプランテーションの開発でオランウータンなどの野生動物が迫害を受けている。コモドドラゴンは絶滅危惧種。シューティング(狩猟)の被害もある。バナーには手りゅう弾も描かれるなど、重いテーマの作品です」というものでした。

◆N03 藤井光(ふじい・ひかる) 戦前のモノクロ動画と新しいカラー動画の組み合わせでした。モノクロ動画では、若者が整列・行進だけでなく農耕や慰霊の儀式を教わる様子が映され、カラー動画はモノクロ動画とシンクロしています。

由良さんの解説は「モノクロ動画は『台南州 国民道場』という、日本が台湾を統治していた時代に台湾映画協会が製作した映画。中華民国(台湾)の国立博物館所蔵フィルムを借りたもの。台南忠魂塔(戦争に出兵して戦死した人々の霊を顕彰する塔)を中心に、台湾の青年を日本人化する教育をしていた『国民道場』の様子を描いた作品。新しいカラー動画は、今回のトリエンナーレのために作った作品。出演者は日本で働いているベトナム人の若者。二日間で撮影。現代日本の居酒屋で『日本式接客』の特訓を受けている外国人たちと戦前の『国民道場』をシンクロさせるのが『N03』の狙い。この作品のテーマも重いです」というものでした。

◆N04 モニカ・メイヤー(メキシコ人、フェミニスト・アートのパイオニア) 美術展らしからぬ、「文章」を読んでもらうことを主眼とした作品。「絵馬」を思わせるピンクやパープルのカードが「洗濯ばさみ」で紐に留められています。カードには「質問」と「回答」。カードに質問に対する回答を書いたり、絵馬のように貼られたカードの質問と回答を読み、提起された問題について考えることを促す「参加型」の作品でした。

茂原さんの解説は「この作品は『ザ・クロスライン』という運動の一環です。1970年代の米国では女性が不当な立場に置かれていたため、それを改善するために実施した運動で、主催者が用意した「質問」を書いたカードに参加者が「答え」を書いて、それを展示する、というものです。今回のトリエンナーレでは、名古屋大学で実施した「ジェンダー・リサーチ・ライブラリー」でワークショップを開催し、参加者と一緒になって質問を考え、4つにまとめました。日を追うごとにカードが増えていくことを期待しています」というものでした。

今回用意された質問は、下記の4つです。

・セクハラ・性暴力をなくすために何をしましたか?これから何をしますか?

・これまでに受けたセクハラ、性暴力に対して本当はどうしたかったですか?

・あなたもしくは、あなたの身近でセクハラ・性暴力がありましたか?それはどのようなものでしたか?

・女性として差別されていると感じたことはありますか?それはどのようなものですか?

カードに書かれた上司からのセクハラ行為には、あきれるようなものもありました。

竹葉さんからは「6月にモニカ・メイヤーが名古屋市美術館に来た時、美術館の所蔵作品《メキシコ革命100周年記念版画集》に彼女の版画があったので見せたところ、大変、喜んでいた。また、白川公園の野外彫刻《パルマス》(美術館と科学館の間に設置された水色の彫刻)の作者E.C.セバスティアンは、モニカが若い頃に教えてもらった彫刻家だったことが分かり、これも喜んでくれた」という話がありました。

◆N05 桝本佳子(ますもと・けいこ) N04の隣は、陶磁器の展示。瓶や壺、皿などの器と鳥やクラシックカー、建物などの装飾が融合した不思議な作品が並んでいます。

由良さんの解説は「作者は信楽在住の陶芸家。江戸時代の茶釜で、鶴が茶釜の中から出てくる作品を一目見て『美しい』と感じたことがきっかけで、陶磁器の器と装飾が融合した作品を作るようになりました。作り方は二通りです。一つは「装飾でうつわを作った」作品です。ハニワを変形させて壺にした作品などを展示しています。もう一つは「うつわから装飾が出てくる」作品です。壺から五重塔が出てくる作品や壺からメロンが出てくる作品などを展示しています。今回の展示で一番大きいのは《雁行》です。いくつも並んだ壺に雁の群れが飛び込んでいる姿で、床に置かれた水面の皿は「水面に映る雁の姿」を描写しています。雁の姿がくり抜かれているのは雁の影を表わしています。《車/皿》は、いわゆる「花車」ですが、牛車ではなくクラシックカーが飛び出ています。型にとらわれない現代的な作品です」というものでした。

美術館2階

◆N06 パスカレハンドロ(男女のユニット) 手紙の展示と映像作品の組み合わせでした。

茂原さんの解説は「パスカレハンドロというのは、映画監督アレハンドロ・ホドロフスキーと画家パスカル・モンタンドン=ホドロフスキーのユニット。作品の中心は『サイコ・マジックの儀式』。悩みを持つ人がアレハンドロ・ホドロフスキーに悩みを打ちあけると、アレハンドロは『ある儀式』を行うよう指導。その儀式によって悩みが解決した時は、アレハンドロに手紙を書く。展示されているのは、その手紙の数々。ただ、手紙はスペイン語又はフランス語で書かれているので、読めない人のために10通の手紙を選んで冊子を作って展示している。冊子は持ち帰り自由。映像作品は、アレハンドロが主催した集会を撮影したもの。参加者は『サイコ・マジックの儀式』に参加した人たちです」というものでした。

映像作品は「自己啓発セミナー」に参加した人の集会みたいな、近づきがたい雰囲気でした。

◆N07 青木美紅(あおき・みく) 手作り感たっぷりです。等身大のドールハウス(dollhouse)のような作品でした。壁には巨大な壁新聞と牧場の風景が貼られていました。

由良さんの解説は「作家は1996年生れの学生さん。18歳の時、母親から人工授精で生まれたことを知らされたそうです。テーマは『人の手で操作される命』。実家を刺繍で作っています。テーブル上のマトリョーシカなどは作家の私物。家の上方で回転しているゾートロープ(zoetrope:回転のぞき絵)は母親の顔。フリップ・ブック(flip book:ぱらぱら漫画)は、クローン羊のドリーと子ども。ドリーが死んだと知った時は『人工授精で生まれたから?』とショックを受けたそうですが、ただの流行病(はやりやまい)で死んだと知って安心したそうです。脳性麻痺の女性の写真もあります。こちらは不妊手術に連れていかれそうになったのですが、母親が思いとどまり、今では子どもがいる方です。壁は新作で、脳性麻痺の女性が利用している『札幌いちご会』を取材したものと、クローン羊のドリーが生まれたスコットランドの牧場。家の周りを巡って、青木さんの追体験をしてください。ドリーのゾートロープや、青木さんの旅行記のフリップ・ブックも展示されています。壁や家に使われているラメ糸は、油絵のような質感を出すために使われています。青木さんによれば『ラメ糸が、自分に向かって手を振っているように見える』そうです」というものでした。

◆N08 タニア・ペレス・コルドヴァ 彫刻のようなものが一列に並んでいます。

茂原さんの解説は「作家は、メキシコ・シティ在住の女性。彫刻といえば彫刻ですが、ひとつひとつの作品に『仕掛け』があります。例えば、壺のタイトルは《Portrait of a woman passing by》。これは、市販の花柄のワンピースと同じ柄の壺。『この壺のそばを同じ花柄のワンピースを着た女性が通る時には気づいてね』という期待が込められています。《Un parpadeo》というタイトルの大理石の円柱の上には、カラーコンタクトレンズ(右)が置かれています。《Mouth》というタイトルの作品は『くちびる』シリーズの彫刻で、素材は軽石。天井から吊り下げられた髪の毛の束をプラスチックのバケツが受け止めている作品には《Second figure standing next to a fountain》というタイトルがついています」というものでした。

◆N09 Sholim 壁にスマホやタブレットが貼ってあり、短い動画を繰り返し再生しています。

笠原さんか由良さんか記憶が定かではありませんが、解説は「セルビア在住の若い作家。2秒ぐらいの短いアニメーション=GIFという、30年ぐらい前に開発された技術を使った動画です。作家はGIFマガジンという日本の会社に所属、ミュージック・ビデオなどを制作しています。GIFアニメーションの作品は、あまりありませんでしたが、今は高く評価されています。一番左は、小津安二郎監督の映画『東京物語』からインスピレーションを得て制作した動画。左から2番目は、その動画のメイキングです」というものでした。

◆N10 カタリーナ・ズィディエーラー 音楽を聴きながら、その歌詞を筆記している動画です。

こちらも笠原さんか由良さんか記憶が定かではありませんが、解説は「この動画は、英語の歌『Shout』の歌詞を、英語が話せないセルビア人の男性二人が書き上げている様子を撮影したものです。Shoutという英語が、どうしてもShoumになってしまいます。知らない言葉を聞き取るのは難しいですね」というものでした。

竹葉さんは「『Shout』は1980年代の曲で懐かしい」と、興奮していました。

◆N11 ドゥラ・ガルシア 壁に「THE ROMEOS」と書いたポスターが貼ってありました。

竹葉さんの解説は「ポスターに写っているのは9名のイケメンの男性。スパイがドイツからロシアに渡って諜報活動をする『ロメオ=ROMEOS』という話をもとに、9名のイケメン男性があいちトリエンナーレに侵入してスパイ活動をするというパフォーマンス。愛知芸術文化センター会場には既に出現していますが、名古屋市美術館会場に出現するのは8月半ばからの予定。9人が同時に出現することはなく、2~3人が出現。ただし、スパイ活動なので目立たないようにしているし、『ロメオですか?』と聞かれても、本人は『違います』と答えるので、嘘か本当か、境目がよく分からないでしょう」というものでした。

◆最後に N01からN12まで全ての解説を一気に聴いた後、時計を見たら午後6時30分。90分間の解説でした。

重いテーマが多かったのですが、大きなストレスを感じることなく鑑賞できました。女性作家が多かったからでしょうか。あと、セルビアの作家が2人いたのも、偶然とはいえ何かの縁を感じました。竹葉さん、茂原さん、由良さん、ありがとうございました。

Ron.