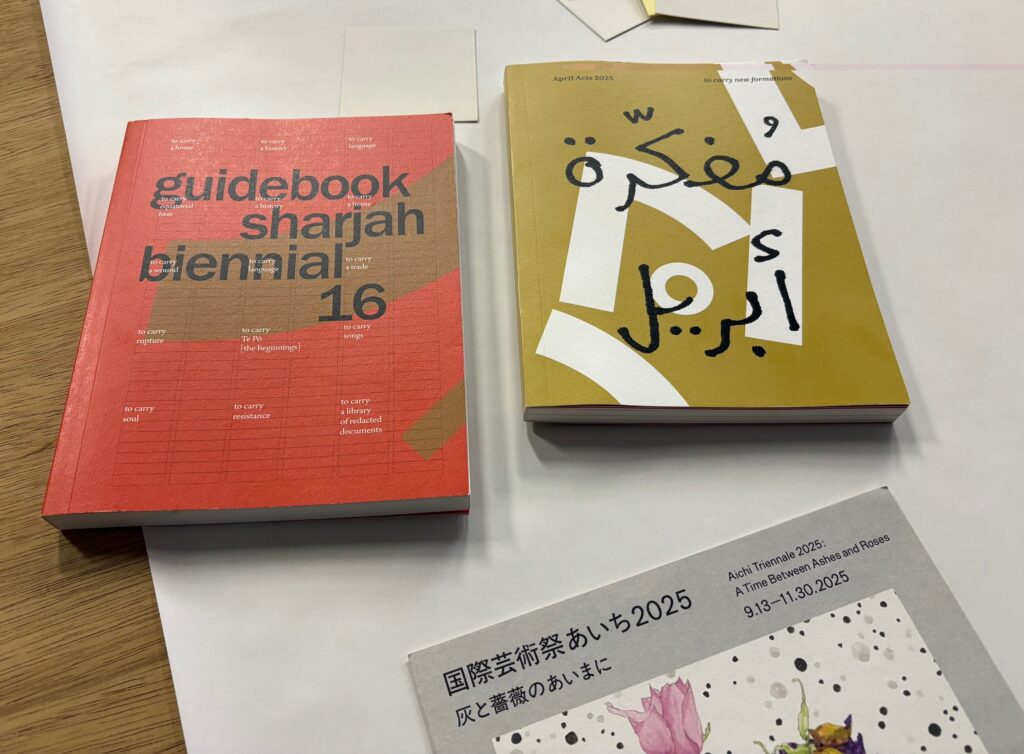

今秋、愛知県では国際芸術祭「あいち2025」が開催され、幅広い現代美術の作品に出合うことができます。また、国際芸術祭「あいち2025」以外にも、各地で多くの芸術祭が開催されます。その中から、愛知から出かけやすそうな芸術祭を、いくつか紹介します。

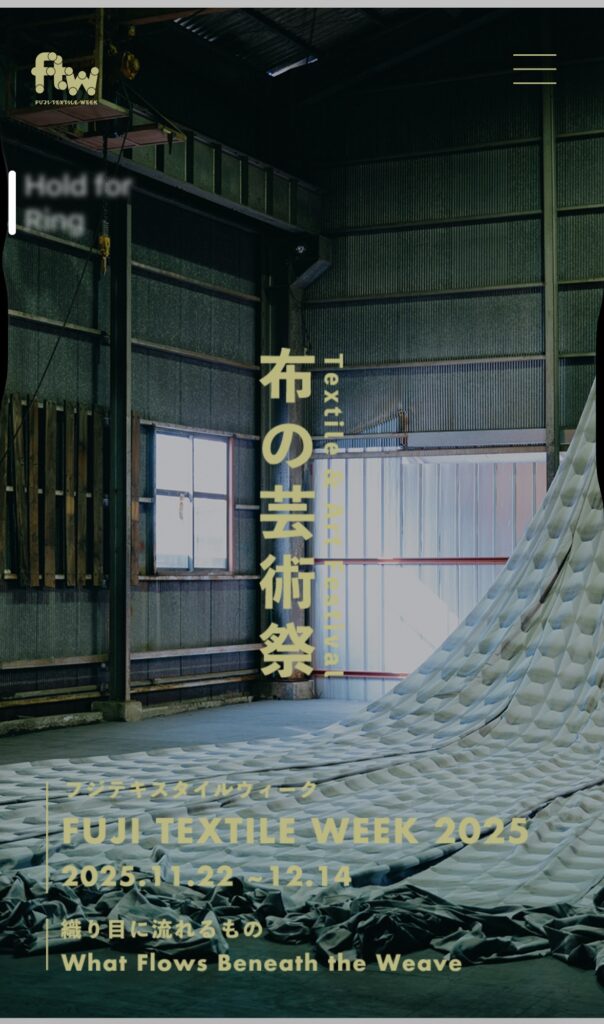

FUJI TEXTILE WEEK は、テキスタイルと芸術が融合する国内唯一の布の芸術祭です。本芸術祭では、テキスタイルの新たな可能性を模索するとともに、使われなくなった工場や倉庫、店舗などを展示会場として再利用し、産業の記憶の保存と街のアイデンティティ形成に取り組んでいます。展示会場となる山梨県富士吉田市は、1000年以上続く織物の産地です。その歴史ある地域で2021年よりスタートした新しい芸術祭です。

FUJI TEXTILE WEEK 2025のテーマは「織り⽬に流れるもの」です。布の折り目は、表面の⽬に⾒える糸と、その下にある目に⾒えない糸の両方で出来ています。それは、まるで地表と、その地下を流れる伏流⽔のように思われます。そんな可視化されないものに意識を向けながら、織物の⽂化背景や歴史に思いを巡らせてはいかがでしょうか。

FUJI TEXTILE WEEK

会 期|2025年11⽉22⽇(⼟)〜12⽉14⽇(⽇)

詳しくは、以下を参照してください。

杉山博之