はじめに

「アートラボあいち」で、「池田佳穂さんによるシャルジャ・ビエンナーレ・キュレータープログラム報告会」が行われました。

国際芸術祭「あいち2025」のフール・アル・カシミ芸術監督がディレクターを務めるシャルジャ・ビエンナーレは、西アジアで最も長い歴史を持ち、最大規模を誇る国際芸術祭です。また、世界各地から若手キュレーターを招聘し、その育成にも力を入れています。

報告会では、国際芸術祭「あいち2025」のラーニングチームの感想や質問を交え、池田氏のこれまでの活動や、シャルジャでのキュレータープログラムの様子が紹介されました。また、会場からの活発な質問もあり、楽しく芸術祭への期待を高める機会になりました。

報告会の概要

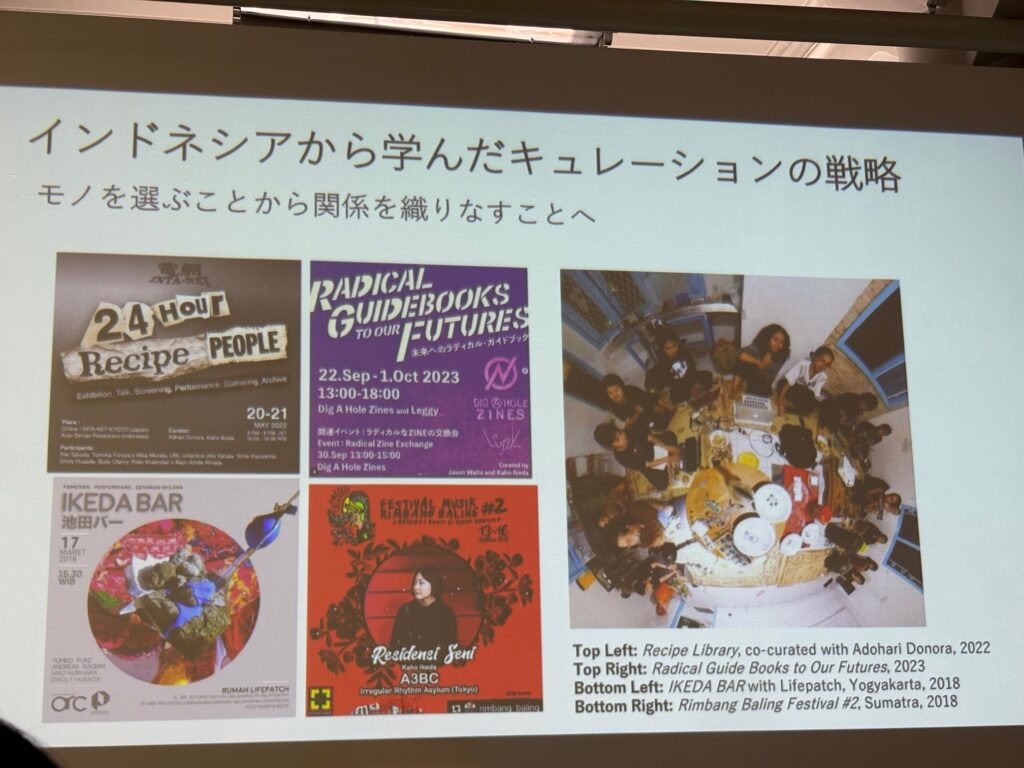

冒頭では、まず池田氏のこれまでの活動が紹介され、一例として、東南アジアや日本各地でアートのようなものを地域に芽吹かせた事例紹介がありました。それらの事例では、アートになじみのない人々でも参加しやすい、音楽や対話を取り入れた企画に興味を惹かれました。

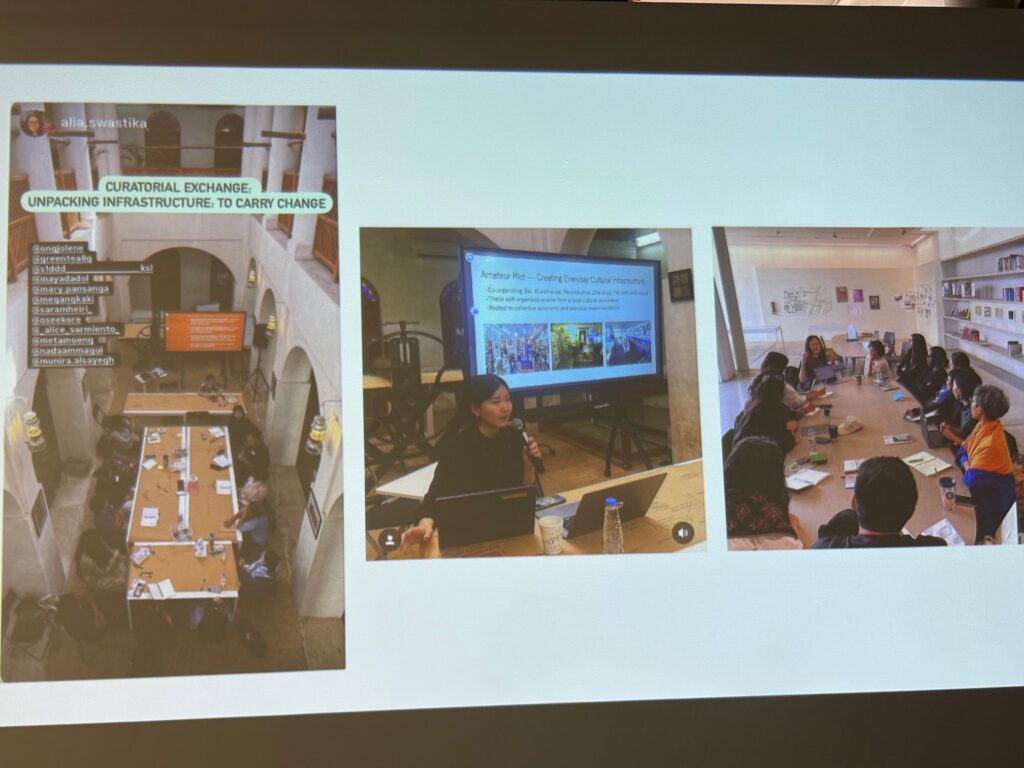

話が進み、シャルジャ・ビエンナーレでのキュレータープログラムの紹介では、ビエンナーレにかかわる女性が多いこと、参加者は世界各地から来ていること、プログラムの期間中は朝から夜まで、密度の濃い時間を過ごしたことなどが紹介されました。

いろいろと話題が進む中で、これまでの展覧会は、キュレーターが作家や作品を選択し、物質として展示することが主目的になりがちなこと、その一方で「ラーニング」は展覧会の補助的なプログラムとして扱われがちだが、「ラーニング」で作品の周辺を「深堀り」することで展覧会の在り方を拡張できるという指摘は興味深いものでした。

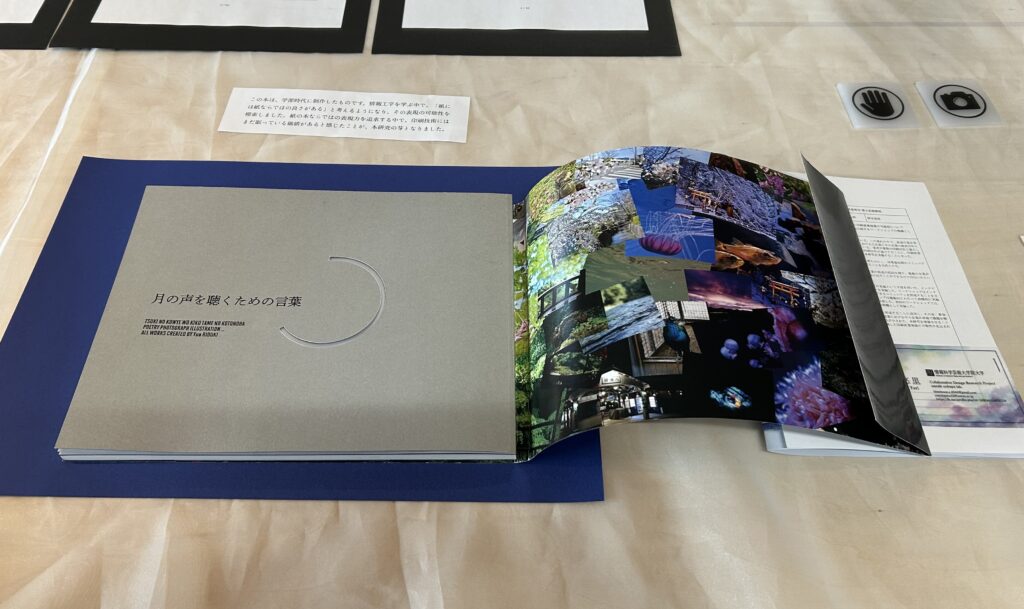

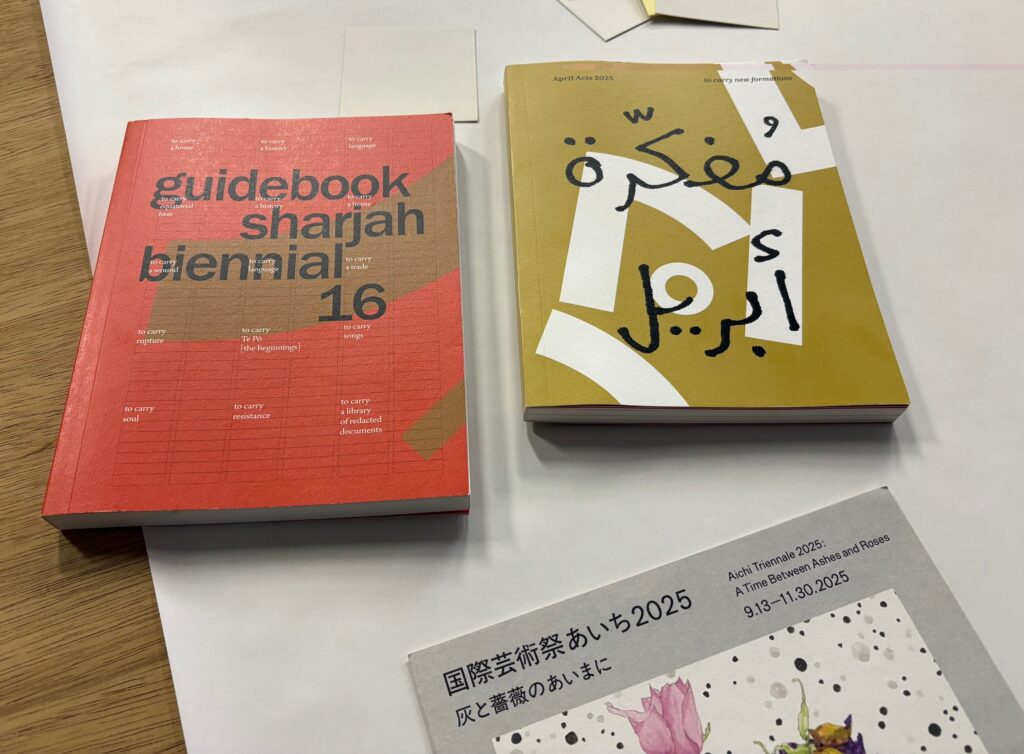

報告会では、今回で16回目となるシャルジャ・ビエンナーレのガイドブックも回覧されました。掲載された作家や作品は、ほとんど目新しいものばかりで新鮮な経験でした。また、参加作家や出展作品の多さ、展示場所の多様さ、スポンサーや協賛の多種多様さにも驚かされました。

おわりに

報告会の中で、アートへのアクセスの難易度の指摘がありました。気になる話題なので、最後に少し触れておきます。芸術祭には、車いすの方、聞こえにくい方、見えにくい方も来場します。国際芸術祭「あいち2025」の美術展、パフォーマンス、ラーニングでも、より幅広い方たちが芸術祭を楽しめるよう、スロープや手すり、字幕や音声ガイドなど、アクセスの難易度への配慮が適切にされることを期待します。

杉山 博之