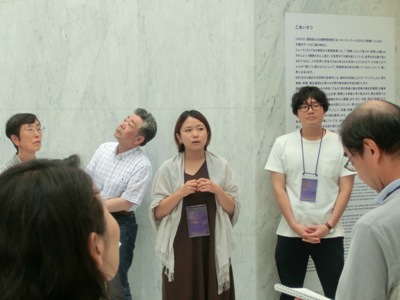

今回参加した「あいちトリエンナーレ『豊田市美術館会場』ミニツアー」は、あいちトリエンナーレに関連する二つ目の協力会主催行事です。なお、一つ目は8月4日開催の「名古屋市美術館会場ギャラリートーク」でした。今回の参加者は21名。ミニツアーの案内は能勢陽子(のせ・ようこ)さん(以下「能勢さん」)。自己紹介によると能勢さんは豊田市美術館の学芸員ですが、今回は「あいちトリエンナーレのキュレーター」として案内してくださいました。なお、見出しに記した「T〇〇」のうち「T」は豊田会場を表わし、数字は作品の通し番号を表わします。

◆T06b アンナ・フラチョヴァー

あいちトリエンナーレの受付は2階。通常の展覧会と違って、3階・第4展示室が会場の入口です。最初の作品は二人の養蜂家を表現したレリーフ、2階と3階を結ぶ階段の踊り場・壁面に展示されていました。能勢さんによると「作者のアンナ・フラチョヴァーはチェコ共和国の人で、地下鉄にある飾られた二人の宇宙飛行士のレリーフをもとに制作した作品です。養蜂家のレリーフは、最近話題になった「ミツバチが消える」という問題を取り上げています。ミツバチが消えた原因は不明ですが「農薬の影響ではないか」と言われています。農業技術の開発が進む一方で、果樹の受粉を行うミツバチが消えれば、農業ができなくなるという悪夢のような事態が起きることを訴えた作品」とのことでした。この作品、ミニツアー参加者の一人が「壁に針で留められている」ことを発見しました。材質はアクリル樹脂、針で留めることが出来るくらいに軽い作品なのでしょうか。

◆T07 シール・フロイヤー

暗い部屋の床に一つ、小さく星型に照らされた場所があります。プロジェクターが投影した星形の光が天井の鏡に反射して床を照らしており、《Fall Star》と名付けられています。床に小さな星形が投影されているだけで少しも変化しませんが、何か「カワイイ」感じのする作品でした。

◆T08 タリン・サイモン

写真・動画とテキストを組み合わせた作品で、二つの部屋に分かれています。入口側の部屋には映画「スター・ウォーズ」のデススターⅡの模型やJ.F.ケネディ空港で没収された食べ物などアメリカの秘部・恥部の写真・動画と説明文を組み合わせた作品が展示され、出口側の部屋には過去に行われた国際協定の調印式で飾られた花を再現した写真と説明文を組み合わせた作品が展示されています。能勢さんによると「写真に写っている花は、全てオランダの花き市場で調達したものです。オランダは18世紀には植民地の覇者だったので、市場で調達した花もケニア産、エクアドル産、メキシコ産など、植民地の跡が見える」とのことでした。

◆T09a 高嶺 格(たかみね・ただす)

展示室4と展示室3を結ぶ廊下の突き当りに、2019年2月25日付の琉球新報と覗き眼鏡が展示されていました。

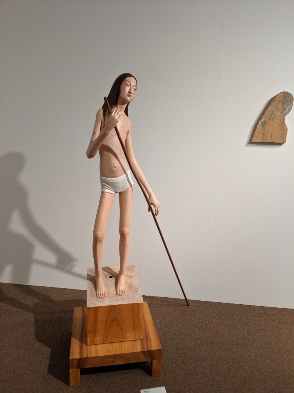

◆T10 レニエール・レイバ・ノボ

展示室3の壁面に2019年8月12日付けの「表現の自由を守る」という声明が貼られています。声明の署名作家は、タニア・ブルゲラ/ハビエル・テジェス/レジーナ・ホセ・ガリンド/モニカ・メイヤー/ピア・カルミ/クラウディア・マルティネス・ガライ/イム・ミヌク/レニエール・レイバ・ノボ/パク・チャンキョン/ペドロ・レイエス/ドラ・ガルシア/ウーゴ・ロンディーヌの12名。 レニエール・レイバ・ノボの絵画は全て新聞記事で覆われ、一部の彫刻が黒いゴミ袋で覆われていました。黒いゴミ袋で覆われた彫刻は1937年のパリ万博で発表された巨大彫刻 ”Worker and Kolkhoz Woman” の一部=ハンマー(工場労働者を象徴)と鎌(農民を象徴)。一方、覆われていない彫刻もあります。1980年のモスクワ・オリンピックで発表された “Monument of Gagarin” (像の高さ42.5m)の指部分です。それにしても「デカい」作品でした。

◆T06b アンナ・フラチョヴァー

展示室2も、踊り場壁面と同じアンナ・フラチョヴァーの作品《アセッション・マークⅠ=Ascension MarkⅠ》。能勢さんによると「チェコ共和国の首都プラハには労働者の像が数多く立っています。この作品は労働者の像をもとにしたもので、女性の顔にはアイロンの底の写真が、男性の顔にはシェーバーの刃の写真が貼ってあります。日常生活の不気味さを可愛らしさとともに表現した作品です。アセンションは直訳すると『上昇』『昇天』で、一つ上の段階への上昇を意味する宗教的な言葉。男女の像は溶けて、変形を始めています」とのことでした。

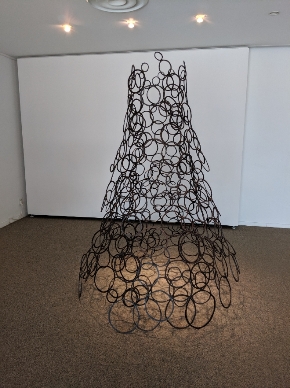

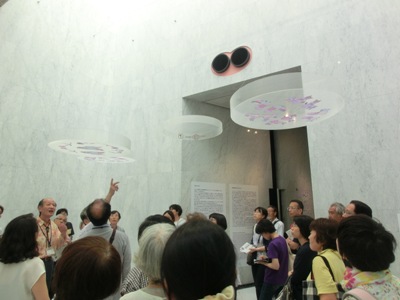

◆T11 スタジオ・ドリフト

能勢さんによると「作者はオランダのグループ。作品名は《Shylight》。もとになったのはバレエのチュチュ(tutu:バレリーナがつけるスカート。薄いチュール・オーガンジーなどを何枚も重ねたもの)。テクノロジーで自然現象を再現できるか試した作品。花が開いたり閉じたりする様子をコンピュータでプログラミングしています」とのことでした。 床に寝そべって、下から見上げている人が何人もいます。能勢さんの言う通り「もとはバレリーナのスカートの動き」なのですが、先日、水族館で見た「クラゲの漂う姿」にも見えます。様々な動きをするので、見飽きません。

◆おまけ

豊田市美術館の解説は以上でしたが、能勢さんからは「隣の旧豊田東高等学校プールにはT09b 高嶺格さんの作品があります。また、愛知環状鉄道新豊田駅の西の「喜楽亭」にもT04 ホー・ツーニェンの作品があります。喜楽亭は高級料理旅館で戦前は養蚕業者、戦後は自動車関係者が利用。その後、現在地(豊田産業文化センター西)に復元移築されたもので、作品名は《旅館アポリア》。4つの部屋を使って12分×7本=84分の動画を上映しています」という案内がありました。

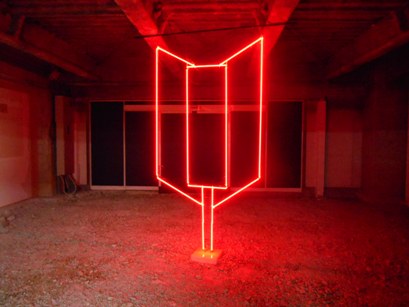

◎T09b 高嶺 格 旧豊田東高等学校プールには、コンクリート製のプールの底を切り取って、その場に立てた作品が展示されています。切り取られたプールの底は頑丈そうな鉄骨で支えられており、迫力満点でした。

◎T04 ホー・ツーニェン 豊田産業文化センター(愛知環状鉄道新豊田駅の西)を目印にして探したら、豊田産業文化センター駐車場の奥にトリエンナーレの看板が見つかり、会場の喜楽亭にたどり着くことが出来ました。 動画の素材は「父ありき」(1942)「東京物語」(1953)「彼岸花」(1958)「秋刀魚の味」(1962)などの小津安二郎監督の映画と横山隆一のアニメ映画「フクチャンの潜水艦」(1944)(海軍のプロパガンダ映画)、絵本「ジャカルタ記」(1944)などです。動画の内容は太平洋戦争当時に名古屋で編成された特攻隊=草薙隊の話(二ノ間「風」:上映場所と作品名、以下同じ)など、太平洋戦争関係の話が中心でした。案内を読むと、シンガポールを拠点に活動している作家のようです。 映画は、出演者の顔にスモークがかけられているので表情は分かりませんが「彼岸花」では、一瞬ですが、佐分利信や愛知県蒲郡市の三河大島、蒲郡ホテル(現:蒲郡クラシックホテル)が映り(一ノ間「波」)、「秋刀魚の味」では笠智衆の「元艦長」と岸田今日子の「バーのマダム」の前で加藤大介が軍艦マーチを歌うシーンが映ります(三ノ間「虚無」)。また、「父ありき」には「戦後、日露戦争の広瀬武夫中佐を歌った詩吟と軍歌『海ゆかば』を歌うシーンが削除されました」という解説がついていました(三ノ間「虚無」)。調べてみると、GHQの命令だったようです。なお、四ノ間「子どもたち」は、時間に余裕がなく、残念ながら鑑賞できませんでした。

Ron.