はじめに

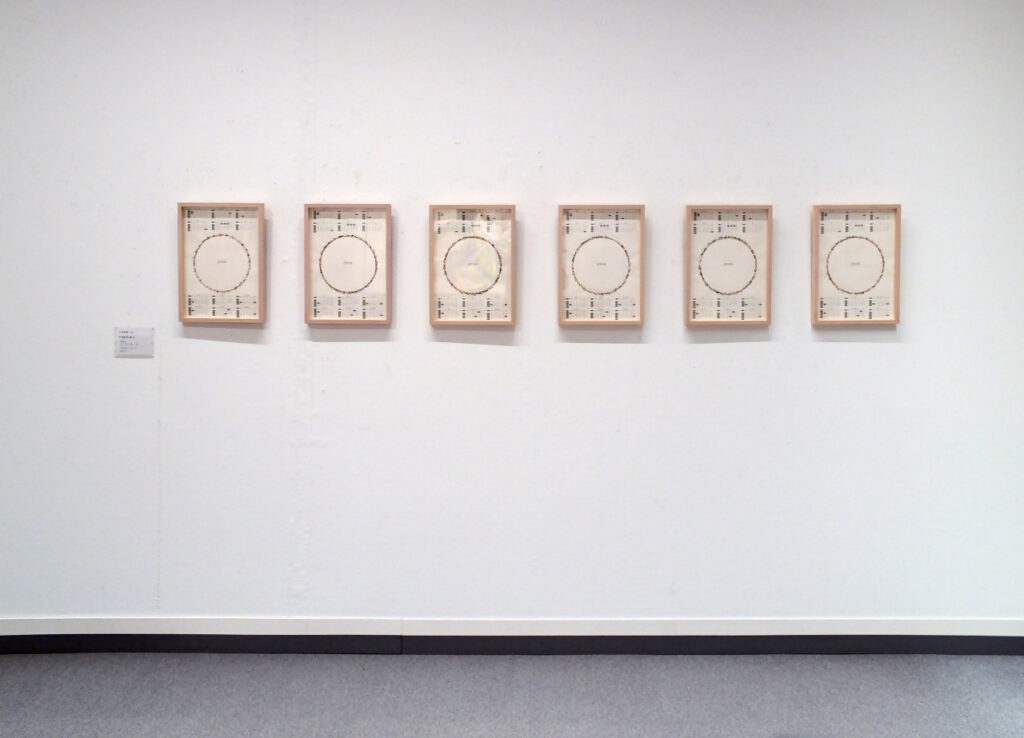

名古屋市美術館で開催されている「コレクション×現代美術 名古屋市美術館をめぐる4つの対話」展のアーティストトークに参加した。「アートの最前線に立つ作家たちは、名古屋市美術館をどのように見るのでしょうか?」という問いをもとに、愛知にゆかりのある作家が、それぞれの新作と名古屋市美術館のコレクションを使って、新鮮な展示空間を作っていた。

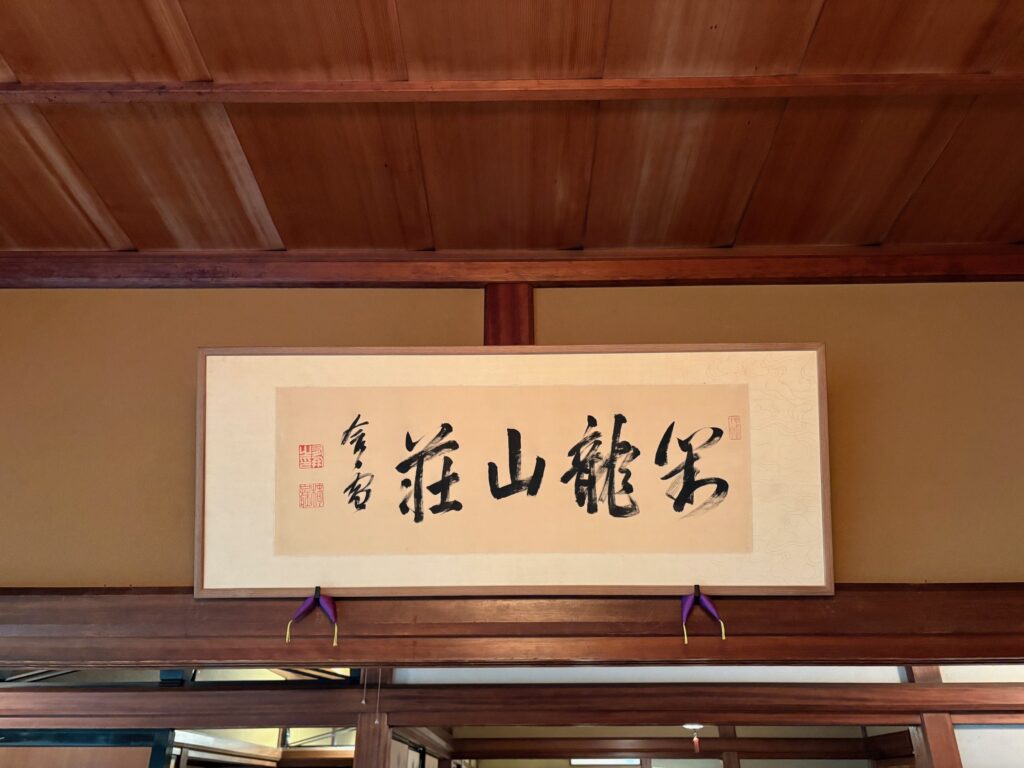

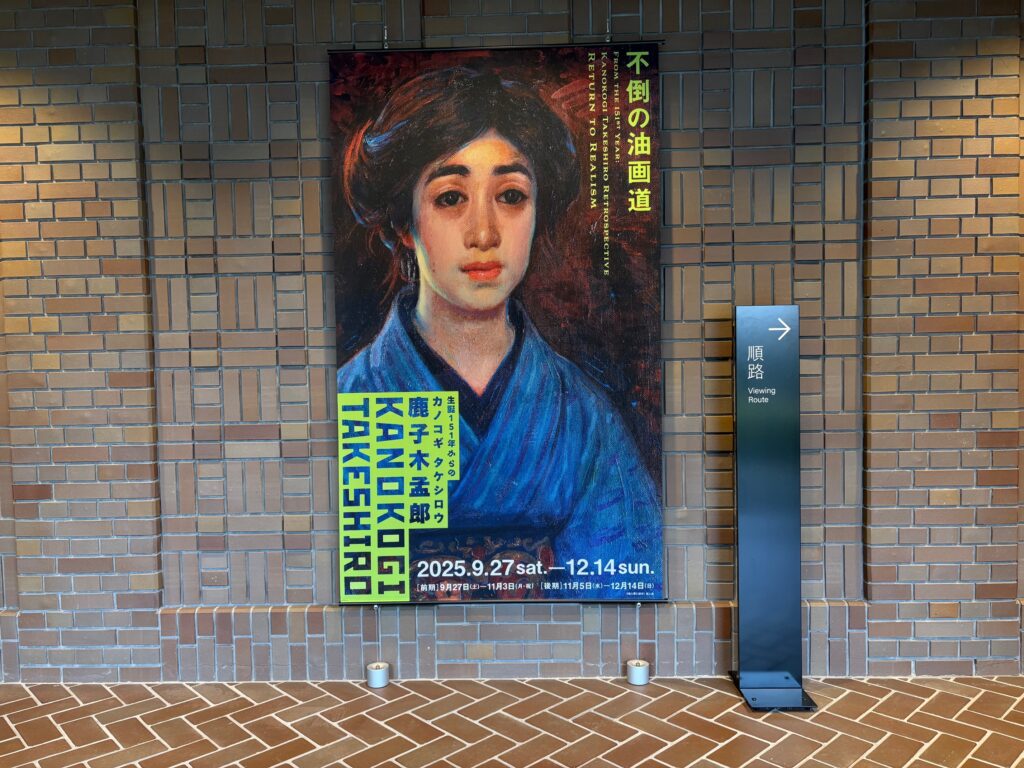

美術館入口

美術館入口

展覧会のタイトルにある「対話」とは、お互いの価値観や感情の理解を深めるために、相手を尊重しながら、丁寧に話し合うことを意味する言葉だが、相手が人間ではなく物質(作品)の場合、どのように理解を深めたのか。そして、それがどのように展示に反映されたのか。それぞれの作家の対話の軌跡を追いながら、楽しくトークを聞くことができた。

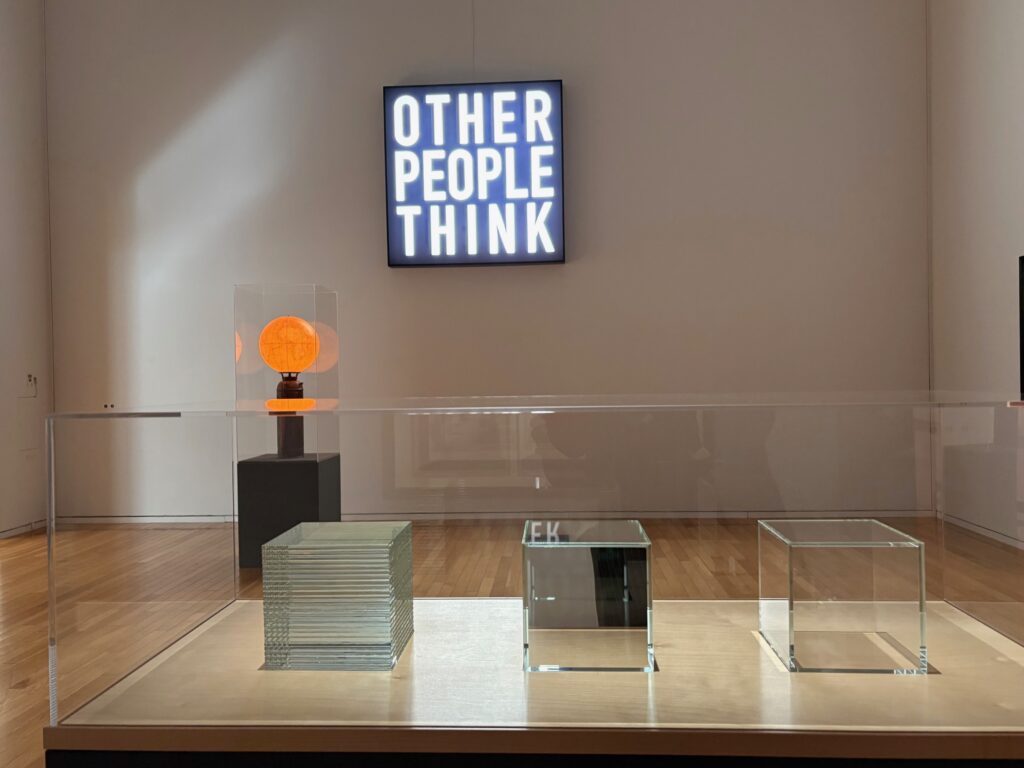

田村友一郎 × ジョナサン・ボロフスキー

仰向けに落下する金色の人物像とボロフスキーの≪フライングマン≫の対比。実際に卓球はできないが、田村とボロフスキーのメールによる対話を記録した卓球台。これらは、卓球台をはさんで向き合う見えない人物による言葉の卓球(対話)を暗示しているのだろう。ところで、この金色の人物像は、2階の展示室から見下ろすことができる。彼の表情を見て、彼の叫びを想像してほしい。

アーティストトーク 田村友一郎

アーティストトーク 田村友一郎

斉と公平太 × アメデオ・モディリアーニ

展示室を進むと、≪おさげ髪の少女≫の拡大模写がある。巨大な「少女」の肖像を見ると、ある違和感を覚えた。それは、「少女」という言葉の持つ小柄な人物のイメージと、目の前の作品に描かれた巨大な人物のスケール感の差異によるものだ。さて、皆さんは、どのように受け取るか。地下のコレクション展の展示室に置かれた≪おさげ髪の少女≫のオリジナルと見比べ、対話してほしい。途中でマイクの調子が悪くなり、作家が椅子の上に立ち、大きな声で話すというハプニングもあったが、とても熱量のあるトークだった。

アーティストトーク 左から、斉と公平太、久保田学芸員 (背景 斉と公平太 ≪おさげ髪の少女の拡大模写≫ 2025 作家蔵)

アーティストトーク 左から、斉と公平太、久保田学芸員 (背景 斉と公平太 ≪おさげ髪の少女の拡大模写≫ 2025 作家蔵)

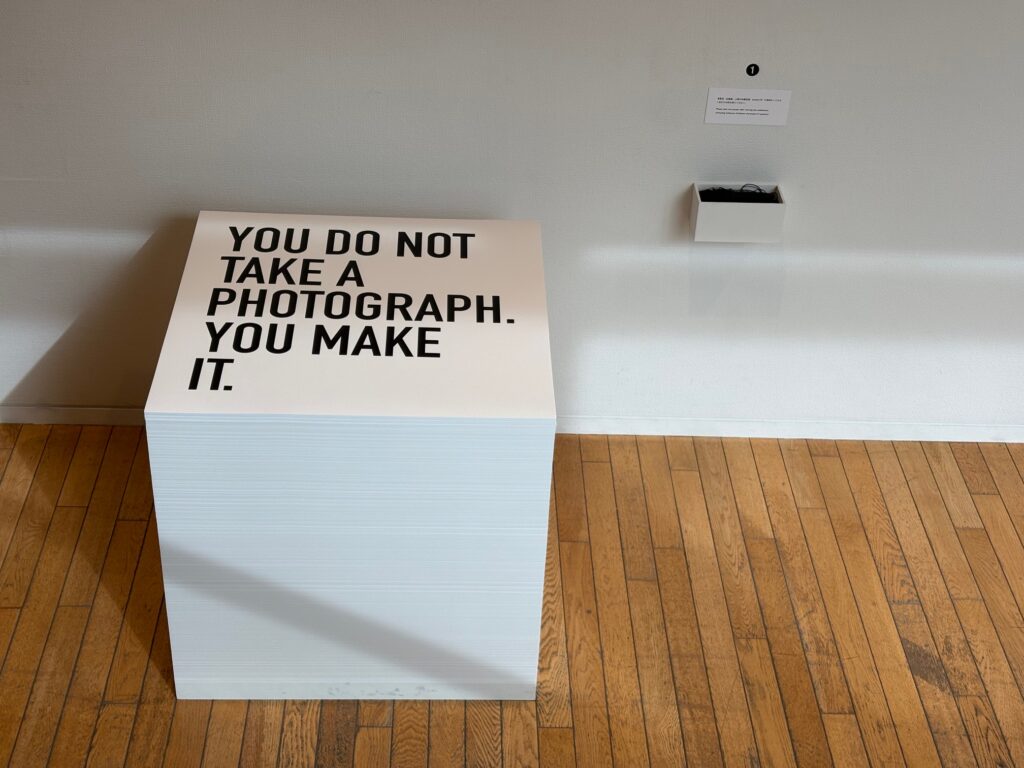

三瓶玲奈 × 桑山忠明、アンディ・ゴールズワージー

三瓶の作品は大きな画面なので、離れたところから鑑賞しがちだが、ぜひ近くからも見てほしい。大きく跳ねるような筆遣いとスピード感が、絵の具のエッジからも感じられる。他の作品でも、桑山やゴールズワージーの作品を取り込んだと思われる、微妙な色合いと連続する色の変化の表現が見て取れる。3人の作家による時間を隔てた対話の経緯を想像してみよう。どの作家の作品も、とても静謐だ。

アーティストトーク 三瓶玲奈

アーティストトーク 三瓶玲奈

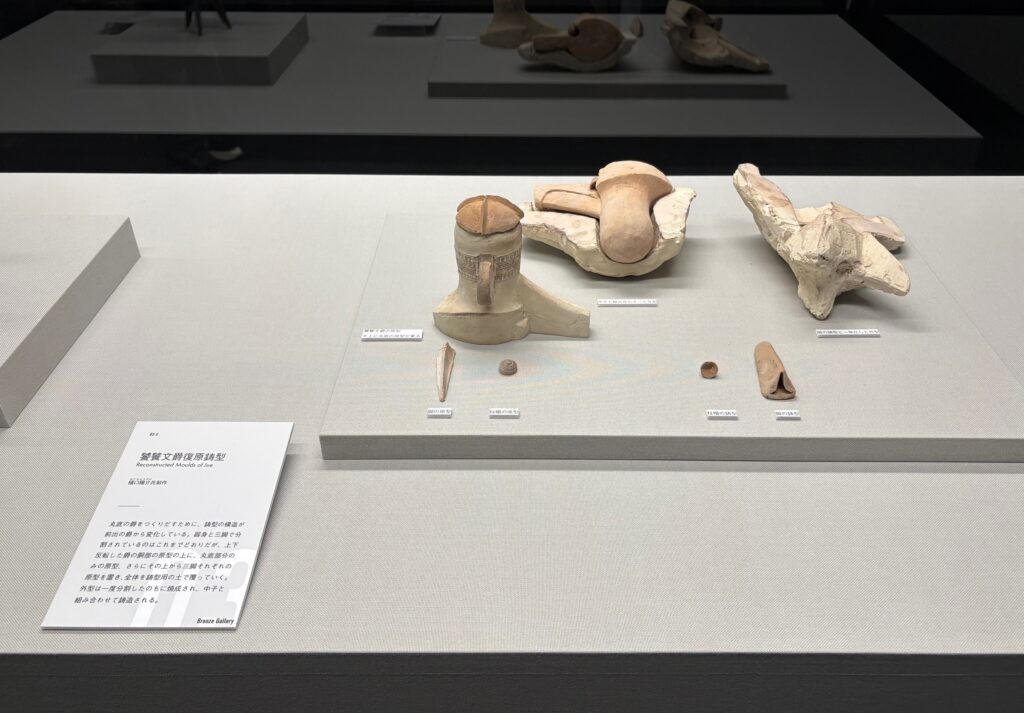

蓮沼昌宏 × マリア・イスキエルド、高松次郎

蓮沼の作品は、影を強調したイメージを描いている。絵画作品に混じって、鏡を使った影絵の作品もある。見方によっては、実際の作品より影の方が存在感を主張し、主客転倒した印象がおもしろい。

アーティストトーク 中央 蓮沼昌宏、左 久保田学芸員 (背景 蓮沼昌宏 ≪カーテンの光≫ 2025 作家蔵)

アーティストトーク 中央 蓮沼昌宏、左 久保田学芸員 (背景 蓮沼昌宏 ≪カーテンの光≫ 2025 作家蔵)

本展に先立ち、蓮沼は名古屋駅桜通線の通路にある高松次郎の壁画の調査・清掃プロジェクトに参加した。高松の作品も影を主役とした作品だ。近いうちに、こちらの壁画も見に行きたい。

高松次郎 ≪イメージスペース・名古屋駅の人々》(部分) 1989 地下鉄東山線・ 桜通線名古屋駅

高松次郎 ≪イメージスペース・名古屋駅の人々》(部分) 1989 地下鉄東山線・ 桜通線名古屋駅

おわりに

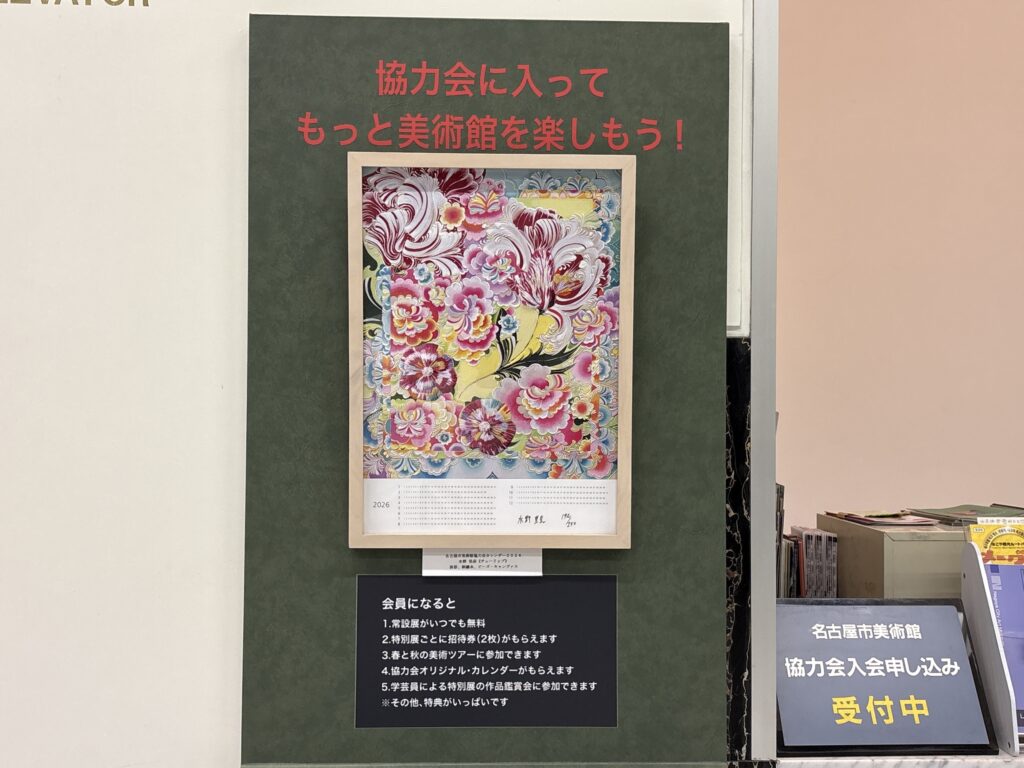

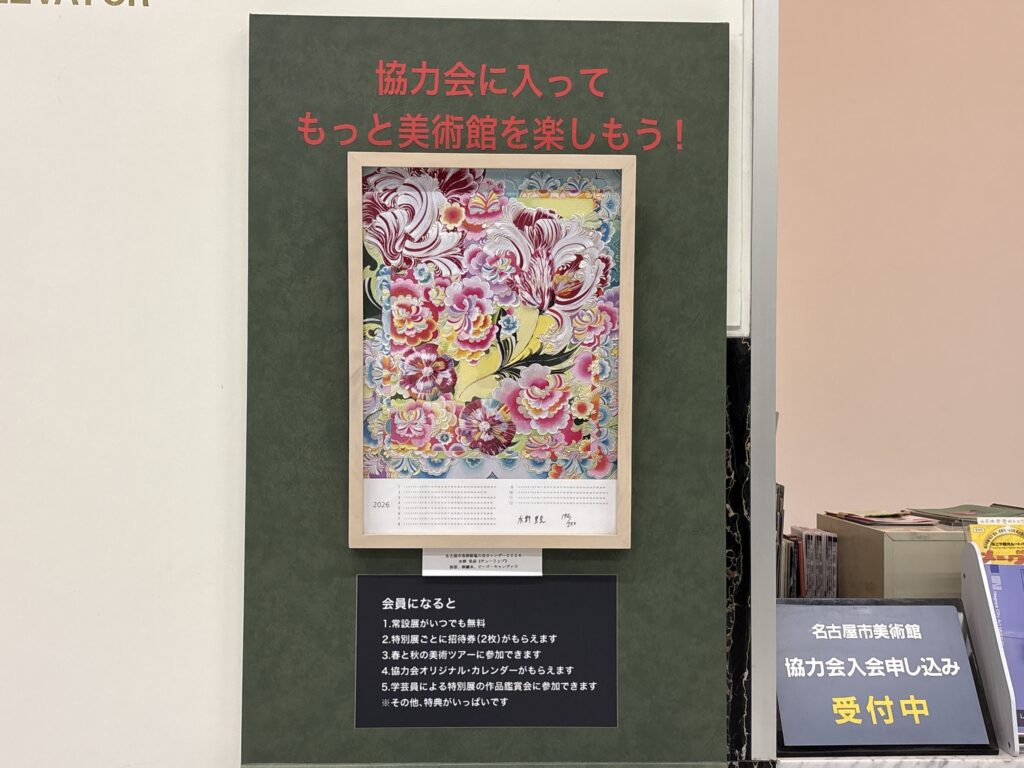

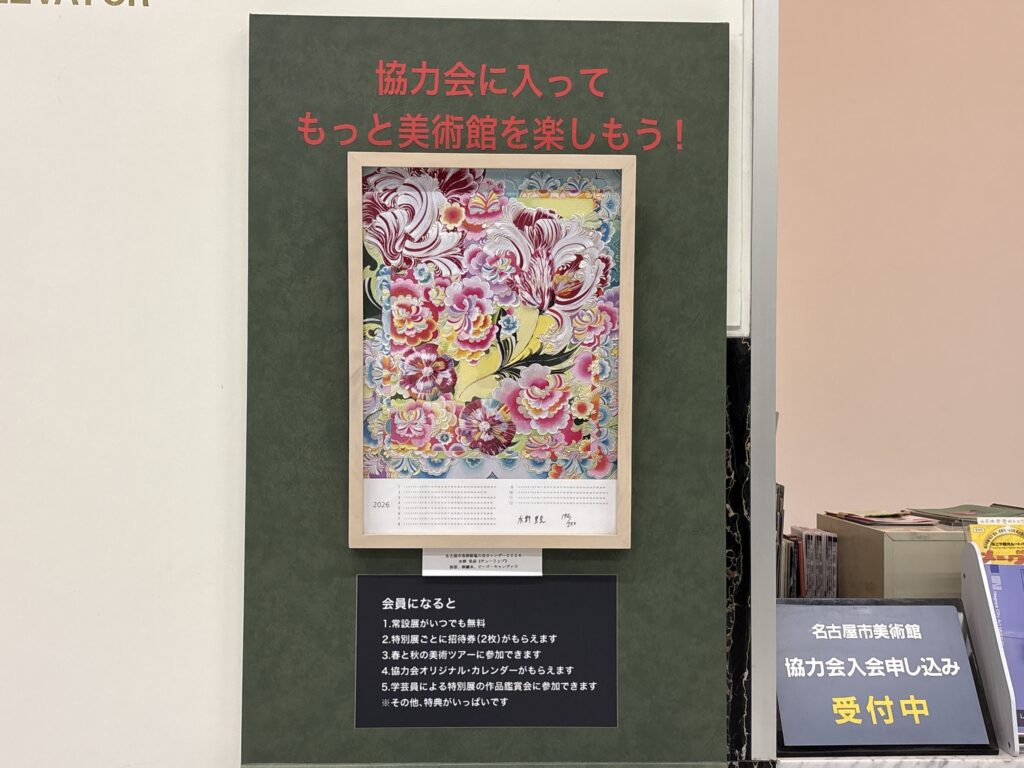

美術館1階のエレベーター横に2026年のカレンダーが掲示されている。水野里奈による≪チューリップ≫というタイトルの作品を原画に使用した、とてもカラフルで明るい絵柄が目を引く。名古屋市美術館協力会の会員特典なので、興味のある方は実物を見てみては。

名古屋市美術館協力会について

2026年カレンダー 原画:水野里奈 ≪チューリップ≫ 2025 名古屋市美術館

2026年カレンダー 原画:水野里奈 ≪チューリップ≫ 2025 名古屋市美術館

杉山 博之