豊田市美術館で開催中の「ホー・ツーニェン展 百鬼夜行」(以下、「本展」)鑑賞の協力会ミニツアーに参加しました。参加者は11名。講堂で能勢陽子学芸員(以下「能勢さん」)の解説を聴いた後、自由観覧・自由解散となりました。

◆能勢さんの解説(10:05~45)の要旨(注は、筆者の補足です)

・展示室1 百鬼夜行

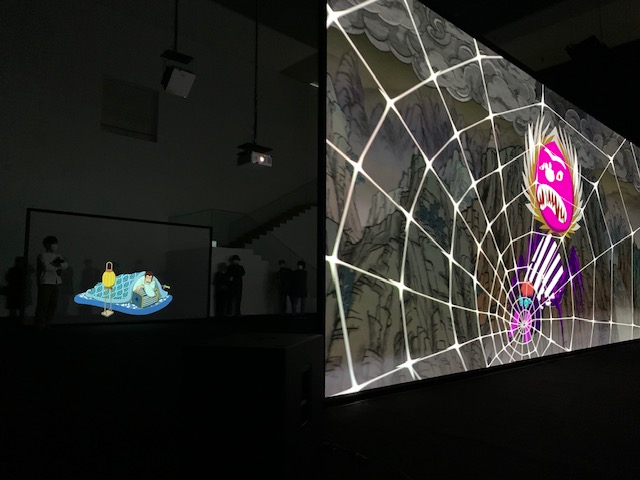

本展は、展示室1の「百鬼夜行」から始まります。画面は「百鬼夜行」が始まった場面です。手前のスクリーンに映っているのは、源頼光の寝姿。大クリーンに映っているのは土蜘蛛。土蜘蛛は日本の先住民で、大和民族には属さず、洞窟に住んでいました。本来の妖怪ではありませんが、大和政権に服従しなかったことから「妖怪」として認識されるようになりました。

次の場面ですが、手前のスクリーンに映っているのは僧侶と寒山・拾得と虎の寝姿。「心が平静であれば、虎と寝ていても大丈夫」という教えを表す禅画を元にしたキャラクターです。なお、寒山・拾得は、展示室5に横山大観の作品(注:《焚火》制作1914。左の巻物を持つのが寒山、右の箒を持つのが拾得です)を出品していますので、そちらもご覧ください。また、大スクリーンに映っているのは「狐の嫁入り」です。絵巻は右から左へと、画面が移っていきます。しかし、今回の「百鬼夜行」では、背景は右から左に移っていくものの、妖怪は左から右に移動していきます。

次は「man in the

mirror」。マイケル・ジャクソンの歌に出て来ることばを元にした妖怪です。「百鬼夜行」は、各時代の「風」を表現したものです。当時の世界を覆っていた風・空気は、現在の世界では無くなっているので、我々には分かりません。また、今の世界を覆っている風・空気も、当たり前のものなので、我々には分かりません。(注:つまり、特に意識することの無いものです)

ただ、今の時点から戦中の時代を見ると、当時の「風」を客観的に捉えることができます。ホー・ツーニェンの作品は、過去を断罪するのではなく、当時の複雑な空気を現代に召喚するものです。過去の空気は(現在の世界には無くなっているので)分かりませんが、作品では今と一つながりになっています。

なお、「man in the

mirror」と一緒に出てくる、人がたくさん集まっている妖怪「ミスター・ワールド」は、グローバリズムを擬人化したものです。

・展示室2 36の妖怪

「36の妖怪」では、百鬼夜行に登場した妖怪のうち「人の暗部」にかかわる妖怪を紹介しています。画面の「天狗」は兵士の無事を祈る人々の信仰を集めた妖怪です。天狗は「あらゆる武術に優れている」とされ、「戦場で兵士とともに戦うだけでなく、兵士の弾よけにもなってくれる」と信じられていました。

妖怪は、近代の合理主義によって追いやられていきましたが、江戸時代には人々の身近な存在でした。また、江戸時代の半ば以降は娯楽の対象でもありました。それが、明治時代の近代化政策の下、妖怪は「迷信」「非合理的」として、社会から排除されていきます。

しかし、妖怪は想像力の中では生き続けました。戦時中、天狗が人気を集めたのは、人々が非合理の力を信じていたからです。妖怪は「我々の中にある『魔』」を気付かせる媒体となるのです。

「36の妖怪」は、「土蜘蛛」から始まって「提灯お化け」で終わります。全てが終わったところでホー・ツーニェンの「いたずら」が仕掛けられていますので、「提灯お化け」までは見てください。

「妖怪百物語」は、最初に百本の蠟燭を燈し、妖怪の話をする度に蝋燭を一本消すという趣向の集まりで、最後の蝋燭が消えると本当の妖怪が出て来ると言われています。

・展示室3 1人もしくは2人のスパイ

展示室3は「スパイの部屋」です。ホー・ツーニェンが関心を持っている「スパイ」は、自分の素性を隠して潜入し、各地の社会に融合できる存在です。日本では、陸軍中野学校がスパイを養成しました。ただ、日本の軍隊は、スパイを「武士道に反する卑怯な存在」と考えていたため、スパイ技術は遅れていました。スパイは、通常「目的のためには手段を択ばず」という存在ですが、日本は「謀略は誠なり」という精神でスパイを養成したという点で、他の国とは違っています。日本のスパイは「欧米からアジアの人々を解放する」という目的のために行動していたので、両義性のある複雑な存在です。

陸軍参謀の辻政信は第二次世界大戦後、戦犯の追及から逃れるために僧侶の姿になりました。人々から尊敬の目で見られる僧侶の姿をしていれば、疑われるおそれが低いのです。作品では、僧侶姿の辻政信は、竹内道雄の児童文学「ビルマの竪琴」に出て来る「水島上等兵」にスライドして行きます。ビルマでは戦争により日本兵士が大勢死亡したので、彼らの冥福を祈るため、水島上等兵はビルマに残ります。戦争と日常生活、善と悪が複雑に絡み合って存在している、ホー・ツーニェンは作品で、そのように表現しています。

作品には、太平洋戦争終結後も30年近くの間、フィリピンのルバング島でゲリラ戦を続けた小野田寛郎も登場します。彼は山下奉文(ともゆき)陸軍大将名の「尚武集団作戦命令」と、上官からの口頭による「参謀部別班命令」によって任務解除・帰国命令を受け、1974年、29年ぶりに日本へ帰国しました。

山下奉文陸軍大将の隣にいる佐々木けんいち(注:漢字不明)は、終戦時に捕虜収容所には行かず、英国との戦闘に参加。中国人の妻の姓を名乗り、アジアの人間を植民地から解放する活動を続けました。

・展示室4 1人もしくは2人の虎

この作品に登場するのは、「マレーの虎」と呼ばれた陸軍大将・山下奉文と「快傑ハリマオ」のモデル・谷豊の二人です。

作品の最初に虎の絵が多数登場します。虎は日本に生息していませんが、アジアの広い地域に生息しており、アジアの中の文化の伝播によって日本でも虎の絵が描かれました。作品では虎の首や手足が動きますが、これは、マレーシアの影絵芝居の要領で、関節が自由に動くようにしたものです。

千人針も出てきます。虎は「千里を行って千里を帰る」とされていたことから、武運と無事を祈って出征兵士の贈られたものです。特に、寅年生まれの女性が縫うと力が強くなると言われていました。

「マレーの虎」は、二人とも悲劇的な最後を遂げました。山下奉文はフィリピンで裁判を受け、絞首刑になりました。谷豊はシンガポールでマラリアに罹患し、死亡しました。

作品の最後には、現代のアニメに登場する虎、つまり、タイガーマスクのようなものと「うる星やつら」のラムちゃんのようなものが出てきて、「トラがもどってきた」というナレーションが入ります。

展示室の最後には、本展関連の資料とギャラリーガイドが置いてあります。ギャラリーガイドは、ご自由にお持ち帰り下さい。

・展示室8 コレクション展:絶対現在

最初は残った時間でコレクション展の解説をするつもりでしたが、本展の解説が長くなったため、コレクション展は「時間のとばの中で歴史をとらえる」をテーマにしている、ということだけお伝えします。(注:「とば」を「とば口」=はいり口、物事が始まったばかりのところ、と解すると、これは「『現在』という地点に立って『過去・未来』を見通して捉える」ということを意味するのでしょうか?)

◆自由観覧

本展は映像作品ばかりなので、どの部屋も真っ暗。それでも、目が闇に慣れてくると分かりの様子がおぼろげながら分かるようになります。けっこう大勢の人が見ている気配がありました。

展示室1と2は、「妖怪アニメ」のようなものですから気楽に見ることができます。ただ、「戦争」や「グローバリズム」という概念、「現在の時点から戦中の時代を見る」という観点を持つと、見方が変わります。また、能勢さんが解説で話されたとおり、展示室2「36の妖怪」が終わったところでホー・ツーニェンの「いたずら」が仕掛けられていました。なお、「いたずら」の内容は、会場でご覧ください。

展示室3の作品は、映画の上にアニメを重ねるという手法で作られています。「アニメを重ねることによって、ホー・ツーニェンの考えが強調されている」と感じました。展示室4に出て来るキャラクターについて、能勢さんの話では「ラムちゃんは鬼型の宇宙人。虎ではない」というクレームが寄せられたそうです。能勢さんは「あれは、あくまでもラムちゃんのようなもの」と強調していましたが、虎縞模様のビキニとロングブーツを着用しているので、私は「虎の仲間と言っても、間違いではない」と思いました。

コレクション展は、展示室8の入口に「ギャラリーガイド」が置いてあったので、理解を深めることができました。入口近くに展示されていた下道基行《torii》は、公園のベンチだと思ったものが、よく見ると倒れた鳥居だったことに驚きました。一区画全部を使った、河原温《MAY1.1971》から《MAY31.1971》まで全31点の展示もあります。本展だけでなく、コレクション展も見逃せません。

Ron.