碧南市藤井達吉現代美術館で開催中の「空間に線を引く 彫刻とデッサン展」(以下「本展」) に行ってきました。戦前の彫刻家・橋本平八と19人の戦後作家の彫刻・デッサンを出品する展覧会で、会場入口は2階です。

◆プロローグ 橋本平八から現代へ 会場に入ると橋本平八の彫刻《片山増吉翁寿像》と彼のデッサンが展示され、その奥に戸谷成雄の彫刻《襞の塊Ⅴ》《襞の塊Ⅵ》とデッサンが展示されています。《襞の塊》は「ひだのかたまり」と読むようで、丸くて大きなレタスを思わせる作品でした。次の部屋のケース内にも橋本平八の彫刻《成女身》とデッサンが展示されており、プロローグは表題どおり「橋本平八の具象彫刻から現代の抽象彫刻へ」という展示内容です。

◆第1章 具象Part1 プロローグの次のブロックには入口近くに柳原義達のブロンズ像とデッサン、ケース内に舟越保武の石像とデッサン、出口近くに佐藤忠良のブロンズ像とデッサンがあります。三人の作品を比べることが出来るので、それぞれの肌触りの違い(もちろん、直接触れることは出来ませんが)がよく分かります。また、舟越保武の作品は、次男・舟越桂、三男・舟越直木の作品が本展に出品されていることもあり、特に印象的でした。

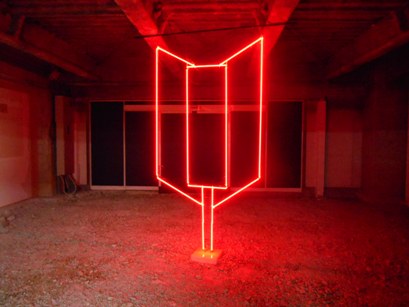

◆第2章 抽象Part1 抽象彫刻になると、会場の雰囲気が一変します。形だけでなく素材も鉄、石膏、ワックスなど様々な物が使われ「なんでももあり」の賑やかな展示でした。なかでも、原裕治の彫刻《マンデリオンの舟Ⅱ》は「どんな道具で削ったのか」不思議な作品で、図録によると、グラインダーで削ったようです。彼のデッサン《けもの道Ⅰ》《けもの道Ⅱ》には、平面の作品なのに周りから木々が襲ってくる感覚を覚えました。また、若林奮の彫刻では犬が顔を出している作品が数点出品されています。彼のデッサンには設計図のような雰囲気を漂わせるものが数点ありました。

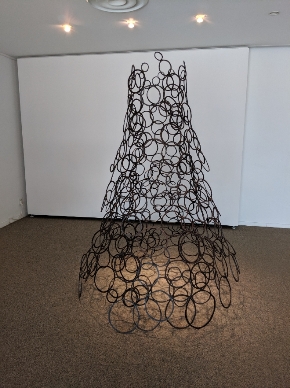

◆第3章 抽象Part2 舟越直木の彫刻《Serampore》ではクモを、《The Ace of Heart》ではホウズキを連想しました。彼のデッサン《マグダラのマリア》には、平面なのに彫刻のような雰囲気があります。また、大森博之《昼休み》は、二つのイチジクが寄り添っているような作品。彼のデッサンは色・形ともに「異様な過激さ」を発散していました。2階会場の最後は青木野枝のデッサンと彫刻の展示。展示室で《野外作品のためのプランドローイング》を見て踊り場に出ると、このプランをもとにした彫刻《雲谷(もや)2018-2》がありました。なお、この作品は写真撮影OKです。1階に降りると、ロビーに長谷川さちの彫刻《mirror》と、そのデッサンが展示されています。入口側の展示室に入ると床に椅子が4脚あったので思わず座ろうとしたら、「作品です」と係員さんの制止を受けました。説明のプレートを見たら多和圭三の彫刻《無題》。皆さん、くれぐれもご注意ください。

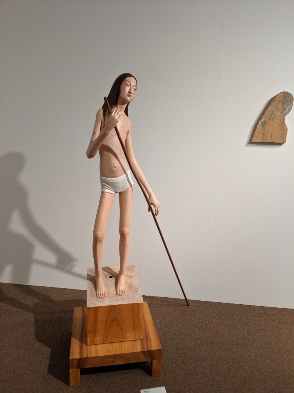

◆第4章 具象Part2 1階・入口側展示室には、舟越桂と高垣勝康の彫刻・デッサンが展示されています。舟越桂の作品は年代順に展示されているので、作風が変化していった経過がよく分かります。高垣勝康の彫刻は「具象」ですが「モデルに似せよう」という訳ではない「抽象的な具象彫刻」とでもいうべき作品でした。 1階・奥の展示室には、三沢厚彦と棚田康司の彫刻・デッサンが展示されています。どちらも写真撮影OKで、なかでも三沢厚彦の彫刻《Cat2014-06》は子どもたちの人気を集めていました。

◆最後に 「彫刻とデッサン展」という展覧会名のとおり多数のデッサンが展示されているのですが、彫刻に目を奪われてデッサンを素通りしがちだったのが悔やまれます。展示は前期(8/10~9/1)と後期(9/3~9/23)に分かれているので、後期ではデッサンをじっくり鑑賞しようと思います。 なお、協力会では9月15日(日)午後2時から「空間に線を引く 彫刻とデッサン展」のミニツアーを予定しています。詳細は協力会ホームページをご覧ください。

Ron.