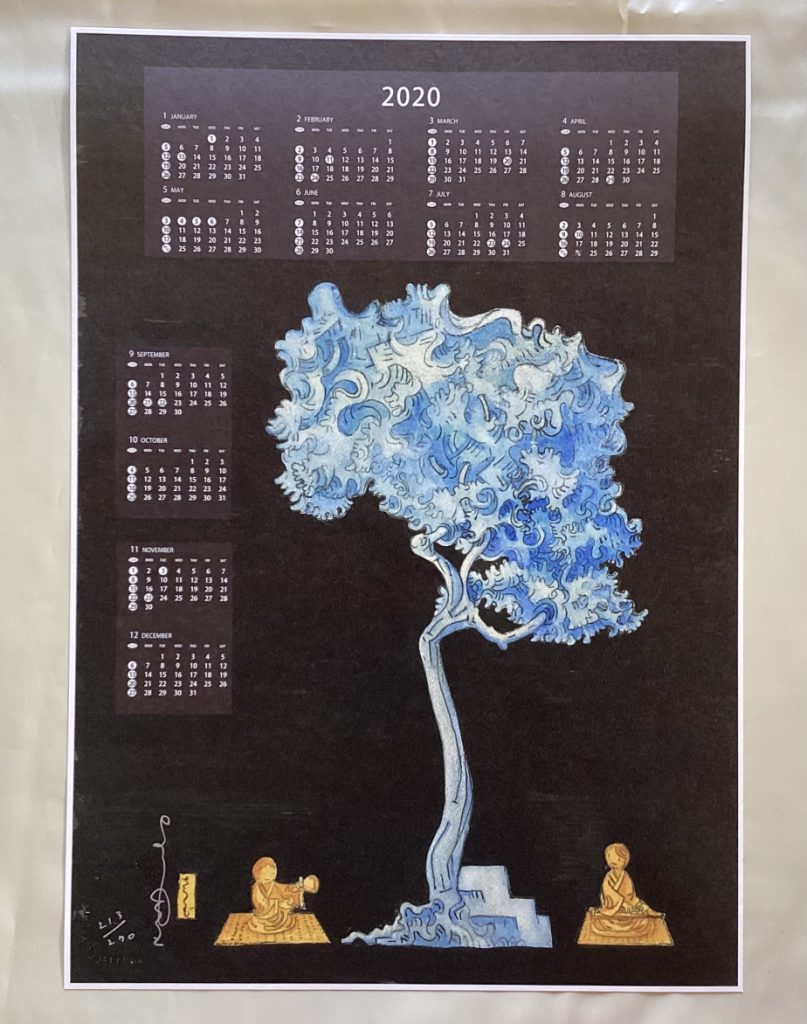

2020年の協力会オリジナルカレンダーの作家は吉本作次氏に決定しました。

吉本作次氏は岐阜県出身で、名古屋芸術大学美術学部絵画科を卒業。1980年代よりニューヨークで個展を開催するなど活躍されています。今回は、協力会のために油彩、水彩、雲母、アクリルを使用したカレンダーを作成してくれました。以下は、本カレンダーに寄せられた作家の言葉です。

「樹の下で酒を飲み、琴を奏でる、この作品の主題は古い琴の蒔絵から来ていますが、ぼくは遊興図というものが好きで、争いや主張など無い世界で、日常がそのまま桃源郷となるところが魅力的です」

名古屋市美術館協力会では、毎年、地元作家によるオリジナルカレンダーを配布しております。そのほかにも特典がいっぱいです。まだ会員でない方は、是非、この機会にご入会ください。

お問い合わせは、名古屋市美術館協力会、中村(052-212-0001)まで。