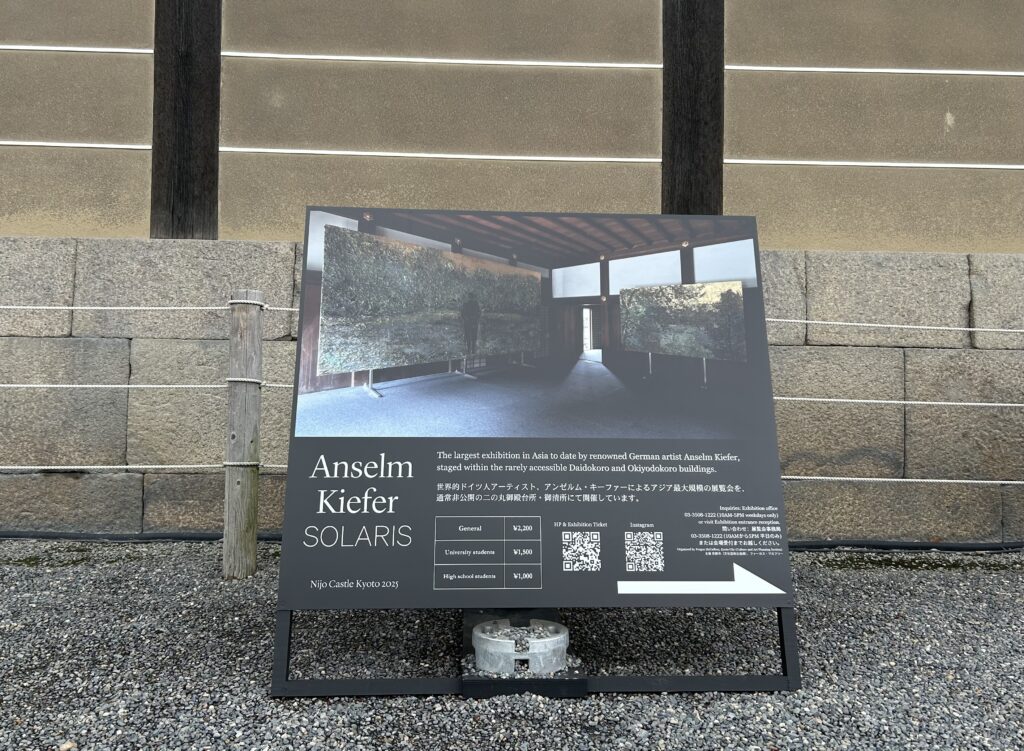

名古屋市美術館協力会のアートツアーで、京都・元離宮二条城で開催されている「アンゼルム・キーファー:ソラリス」展(以下、ソラリス展)と、京都国立近代美術館で開催されている「若きポーランド」展(以下、ポーランド展)を訪問しました。以下で簡単に、「ソラリス展」の様子をご紹介します。

アンゼルム・キーファーは、名古屋市美術館の名品コレクション展(常設展)でも、毎回、彼の作品が展示されるので、とても親近感のある作家です。特に、今回の「ソラリス展」は、世界遺産である元離宮二条城を会場とし、スケールの大きな作品が野外にも展示されます。また、主催者であるファーガス・マカフリーのスタッフによる本アートツアーのための作品解説もあり、とても楽しみにしていました。

作品保護と展示室内の導線を残すため、作品解説は途中から2つのグループに分かれました。会員からは、「作品タイトルを見ると女神の名前が多いが、男神の名前の作品はあるのか」、「重そうな作品だが、どうやって展示したのか」、「作品の表面に張り付けられた材料はなにか」など、活発な質問が出ました。

作品解説では、第二次世界大戦で敗戦国となったドイツと日本の共通性、フランスにあるアンゼルム・キーファーのアトリエの様子、元離宮二条城で展示する意義についても、話題が出ていました。おもしろかったのは、江戸時代のものと思われる「落書き」が残されていたことです。「落書き」した本人は、まさか2025年の「ソラリス展」で、大勢の観客に見られるとは、思ってもいなかったことでしょう。

中庭に面した展示室では、麦のような作品の穂先が窓からの光で金色に輝いていました。これらは、もちろん本物の植物ではありません。ここでも、「作品タイトルのモーゲンソー計画とは」、「砂の上にどうやって植えているのか」、「通路のほうに斜めに傾けているのはなぜか」、「砂の上に置かれた蛇や陶器の破片の意図は」、「麦の種類はなにか」など、活発な質問が出ました。

前日からの雨も上がり、前庭の≪ラー≫を背景に記念撮影をしました。中庭にも、鉛で作られた多くの作品が並んでいました。

アンゼルム・キーファーの作品には、大量の鉛が使用されています。古代から中世にかけて、盛んに研究された錬金術は、卑金属の鉛から貴金属の金を精錬できませんでしたが、現代アートの世界では鉛の作品から、とても貴重な、金にも勝る鑑賞体験をすることができました。

杉山 博之

コメントはまだありません

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.