5月10日(土曜日)、名古屋市美術館協力会の春のバスツアーに参加しました。午前中は二条城の二の丸御殿台所、御清所で開催されている「アンゼルム・キーファー ソラリス」展を鑑賞。昼食は智積院茶寮で貸し切りの部屋で料理を堪能。午後は京都国立近代美術館で「若きポーランド 色彩と魂の詩1890-1918」展を鑑賞するツアーです。

名古屋市美術館に収蔵されている作品の中でヴィジュアルにおいて最もインパクトのあるものはキーファーの≪シベリアの王女≫だと個人的には思っているので、二条城でキーファー展があると聞いたときはそんなところで展覧会が開催されるのか正直疑問に思っていました。現代美術と伝統文化である二条城とマッチするはずがないと思っていました。

しかし実際に二条城に入り最初に《オクタビオ・パスのために》を眼にしたときに心の中でなるほどと妙に納得する感情を覚えました。二条城の大屋根のとてつもなく太い梁にも負けない重量感ある力強いキーファーの作品とのコラボ。こころの中で全く違和感がない、お互いが完全に調和し親和性を創り出している。驚きだった。違和感がない。これがまさしく現代美術のひとつの面白さだとおもいます。現代美術においては作品とその題名とそれに対しての作者の思想を読み解く面白さにあると思うのだがこの展示は神話、哲学、戦争などいろいろな方向へと私たちを引き込む力があると強く感じました。

そんな展示空間のなかで主催者のファーガス・マカフリーの担当者からの企画、制作、開催までの詳細な解説、《モーゲンソー計画》の作品の砂をどのように部屋の中へ入れ、建物を傷めないように砂をボンドなどで固めて作品を完成させた苦労話など興味深い説明を受けました。また協力会の会員の様々な質問で大いに盛り上がりあっという間の2時間でした。ヨーゼフ・ヴォイスとキーファーとの関係なども話題に。個人的には大分まえにベルリンかミュンヘンか忘れてしまったけれどヴォイスのジャケットの作品を見たなあと思い出したりもしました。

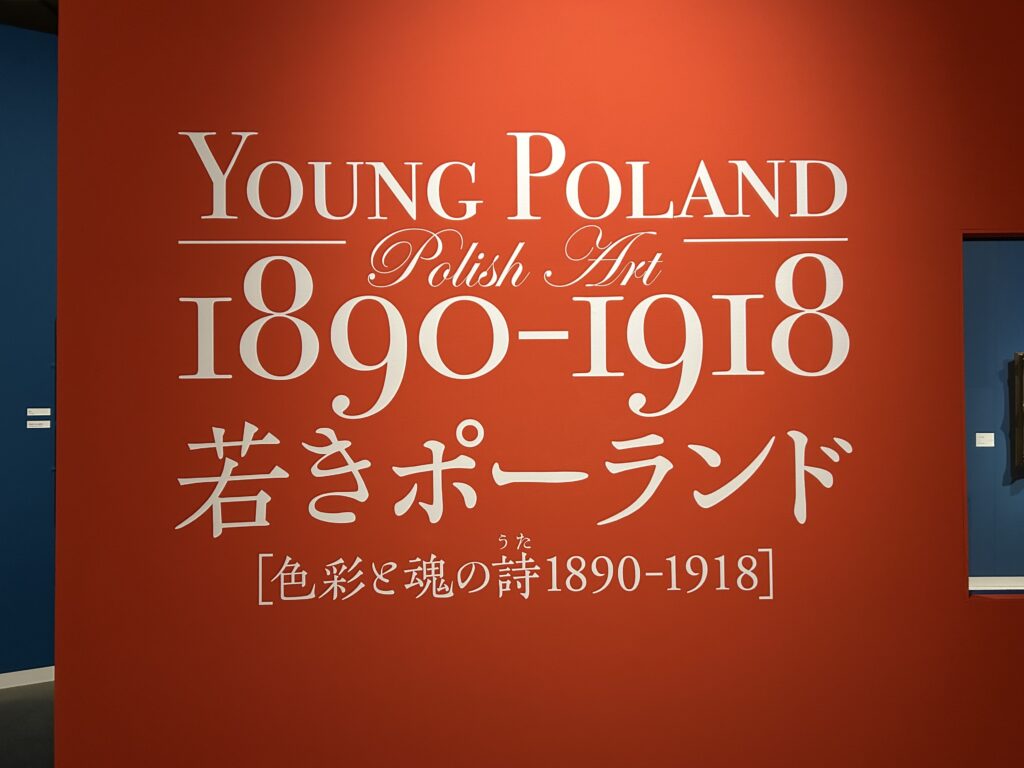

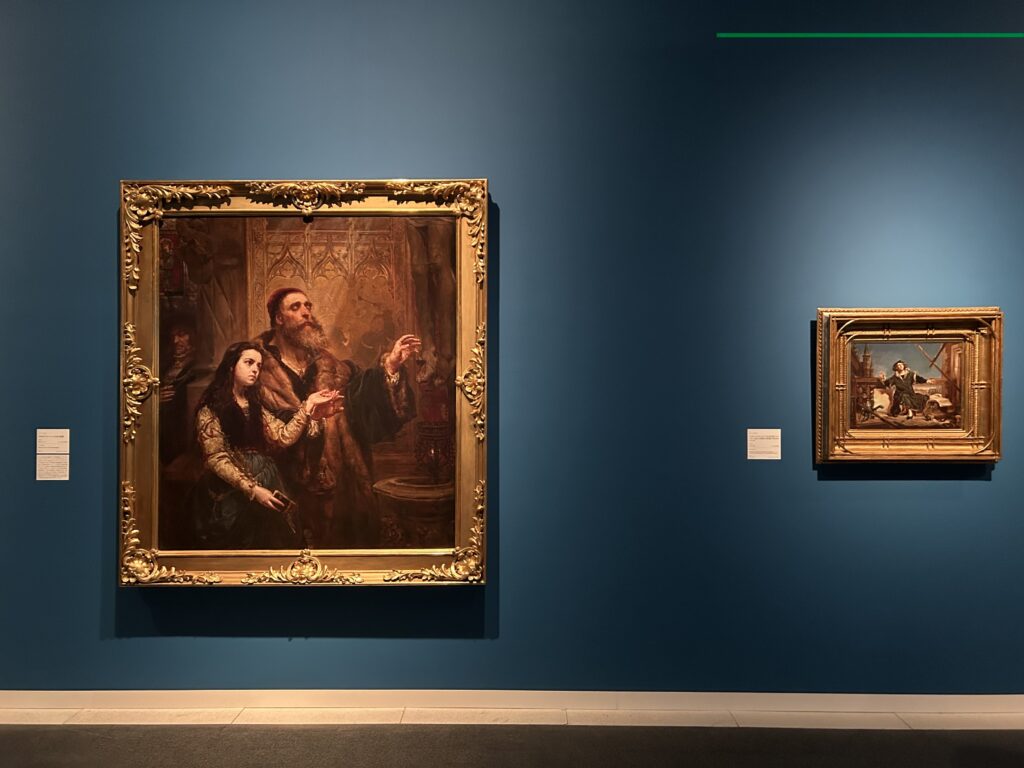

「若きポーランド」展はなじみのない画家の作品ばかりでヨーロッパの美術館でよくみられるレヴェルの作品が多くあるように思いました。フランスの画家たちが浮世絵の影響を受けているのは広く知られていることだがポーランド絵画が浮世絵の影響を受けているということは知りませんでした。歌川広重の《名所雪月花より》《神奈川八景》《名所江戸百景》などの浮世絵を見て改めて浮世絵のよさを発見。また常設展では好きなマティスのリズム感ある《ジャズ》の作品、東松照明の鮮やかなコントラストが際立つ《京まんだら:智積院》、楽直入のアヴァンギャルドな茶碗など見ごたえのある作品を鑑賞することができました。

最後に名古屋市美術館の学芸員の竹葉さんに鑑賞の手引きとなる数多くの資料準備、またバスの車内でのキーファー展の解説、現在のアメリカ、ヨーロッパなどの美術館の動向、キュレーターたちの動き、日本の美術館の今後の方向性等、幅広い興味ある貴重な話をしていただきました。他にもいろいろな細かな心遣いなどしていただくなど大変お世話になりました。本当にありがとうございました。感謝申し上げます。

谷口 信一

コメントはまだありません

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.